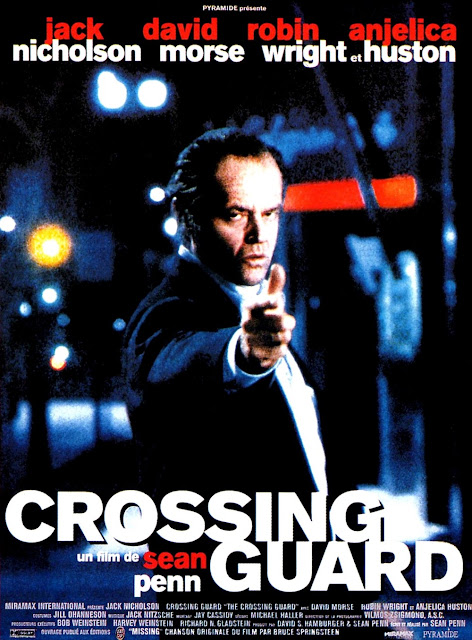

Sean Penn est un cinéaste trop rare. Ses trois

premiers films, de Indian Runner (1991)

à The Pledge (2001), en passant par Crossing Guard (1995), répètent comme

une longue plainte douloureuse, des

déchirures familiales qui n'en finissent pas de hanter celles et ceux qui

tentent malgré tout de survivre. Dans Crossing

Guard, Mary (Anjelica Huston) a perdu, il y a six ans sa fille Emily,

renversée par un chauffard ivre, John Booth (David Morse). Revêtue d'un manteau

noir au milieu d'un océan de verdure que tentent d'égayer, de manière

discontinue, cinq bouquets de fleurs, Mary n'est plus, le sol s'étant dérobé

sous ses pieds. Assise sur le gazon du cimetière, surplombant la plaque

funéraire et le bouquet qui l'ornemente, elle s'abandonne à ses pensées en fermant

les yeux, fissurée de l'intérieur, comme terrassée par sa blessure, Vers qui ou vers quoi, son esprit erre-t-il à cet instant ? Vers Emily ? Sans l'ombre d'un

doute, mais aussi vers sa vie passée, vers son ex-mari Freddy (Jack Nicholson)

qui n'en finit plus de s'autodétruire, ou encore vers cet horizon lointain qui

pourra peut-être un jour lui permettre de se relever. Sean Penn multiplie les

signes d'une proximité avec l'affliction et la détresse en filmant Mary seule

dans le cadre, les jambes repliées, indifférente aux jeux des deux enfants qui

lui restent et qui s'amusent, hors-champ, à courir en slalomant autour des

plaques funéraires. Mais surtout le réalisateur choisit de donner à ce plan une

valeur graphique décuplée en privilégiant le point de vue, non pas de

l'observateur invisible, mais de celui de John Booth précisément. C'est lui

qui, à ce moment, un bouquet de fleurs à la main, voit Mary endeuillée. Sorti

de prison après avoir commis l'irréparable, incapable d'assumer sa faute et

rongé par la culpabilité, il s'est dirigé vers la tombe de celle qu'il a

renversée quelques années plus tôt, à la recherche d'une rédemption impossible.

À la vue de Mary, il se précipite pour se cacher derrière une pierre tombale, refusant

la confrontation et ce moment de vérité qui aurait mis à nu sa honte et ravivé

le chagrin de la mère. Entre ces deux êtres déchirés plane l'ombre d'un fantôme,

d'une âme errante : une petite fille dont aucun flashback ne nous révélera la

physionomie comme pour mieux éviter la facilité d'une émotivité gratuite et

cerner davantage les réactions des adultes. Car entrer dans le monde de Mary

est comme entrer dans un monde de souvenirs avec la mort comme partenaire, et quitter

le présent, le laisser à distance. Emmurée dans son silence, et alors que les

rayons du soleil caressent son visage, Mary présente ce mélange d'abandon et de

tragique qui embrase tout le film.

vendredi 20 septembre 2019

dimanche 25 août 2019

L'anachronisme chez David Miller

Dans Seuls

sont les indomptés (Lonely Are the

Brave, David Miller, 1962), Jack Burns (Kirk Douglas) est un cowboy sans

domicile fixe, errant à travers les plaines du Nouveau-Mexique, vivant d'expédients,

dormant à la belle étoile et ayant pour tout compagnon de route son cheval

prénommé Whisky. Épris de liberté, individualiste forcené et refusant toutes les

contraintes autres que celles qu'il s'impose, il se rend à ce moment dans une

ville pour revoir son ancienne amie Jerry (Gena Rowlands). Mais alors que Jack tente

de traverser une autoroute qui coupe son itinéraire, des voitures et des

camions surgissent brutalement dans le cadre, manquant de l'écraser. Le cheval renifle,

hésite, se cabre, prend peur, ne peut ni avancer ni reculer, virevolte et

menace à tout moment de renverser son cavalier. Les klaxons, les injures et les

visages interloqués derrière les pare-brises encerclent celui qui reste

insensible à toute cette agitation. Désormais l'asphalte a remplacé les

anciennes pistes chaotiques et poussiéreuses qu'empruntaient jadis les

troupeaux de bovins, et les voitures se sont substituées aux chariots bâchés

pour de nouvelles transhumances vers ce qui n'est plus une terre vierge, mais

un espace quadrillé par des villes et des routes. La Conquête de l'Ouest est

terminée depuis longtemps et l'esprit des pionniers à l'assaut de la Frontière,

cette ligne imaginaire séparant la civilisation de la sauvagerie, est désormais

entre les mains des historiens. Ce n'est

pas le cas pour Jack, un ancien combattant de la guerre de Corée, qui persiste

à être le vestige d'un temps révolu, un anachronisme croyant faire perdurer un

mode de vie qui n'a plus cours, un solitaire et un anarchiste défiant les

conventions et l'ordre établi. Hors-la-loi flamboyant, mais sans la violence

qui accompagne habituellement ce statut, Jack est aussi inadapté au monde

moderne qu'un Tom Doniphon (John Wayne dans L'Homme

qui tua Liberty Valance de John Ford tourné la même année). Sa silhouette à

cheval emprisonnée dans le rétroviseur du camion désigne bien ce passé auquel

Jack s'accroche envers et contre tout. Cette autoroute dont le bas-côté droit

est jalonné de poteaux électriques qui ont remplacé les poteaux télégraphiques

d'antan, glisse vers son point de fuite, un horizon bloqué par une rangée

d'arbres. Pourtant en s'exposant ainsi à ce flot continu de véhicules de

manière aussi désinvolte et provocatrice, Jack se comporte comme un

trompe-la-mort, bien conscient qu'il est au bout de la piste et qu'il n'a plus

rien à attendre de ses semblables. Cette dimension suicidaire qui le pousse à

rompre les amarres illustre bien la contradiction opposant son monde intérieur

constitué d'espaces libres et sans entraves à celui du monde extérieur, réel,

corseté et conformiste. Faux western mais véritable ode nostalgique à ce genre

cinématographique, Seuls sont les

indomptés annonce sinon sa fin, du moins son crépuscule. Tirée du livre

d'Edward Abbey (1) et scénarisée par Dalton Trumbo – encore mis à l'index par

la liste noire du maccarthysme – l'histoire de Jack Burns refusant la modernité

tout en se marginalisant renvoie aux thématiques des anti-héros qui seront

développées quelques années plus tard par les cinéastes du Nouvel Hollywood.

(1) The Brave Cowboy d'Edward

Abbey, 1956. Pour l'édition française, Seuls

sont les indomptés, Gallmeister, 2015

lundi 19 août 2019

La figure du cercle chez Clint Eastwood

1

2

3

À l'exception de L'Homme des hautes plaines (High Plains Drifter, 1973) et de Pale Rider, le cavalier solitaire (Pale Rider, 1985), la mise en scène de Clint Eastwood n'a jamais été aussi redevable de l'univers de Sergio Leone que dans cette séquence extraite de son film réalisé en 1983, Le Retour de l'inspecteur Harry (Sudden Impact). Une nuit, à San Paulo, une petite ville de Californie, Jennifer Spencer (Sondra Locke, photogrammes 1 et 2) est poursuivie par trois malfrats dont l'un, Mick (Paul Drake, photogramme 3) a participé au viol de la jeune femme et de sa sœur dix ans auparavant. Profitant de l'obscurité, elle se réfugie dans un manège de chevaux de bois qui jouxte la plage bordant le Pacifique et le met en marche. Se déplaçant à moitié courbée entre les chevaux, alors que la plateforme entame son mouvement circulaire, Jennifer tente d'échapper à ses poursuivants qui, eux aussi, ont pris pied sur le carrousel. Entre ombre et lumière, sa silhouette se confond dans la contradiction de deux mouvements : la rotation horizontale du carrousel et le mouvement vertical lancinant que font les chevaux fixés à leurs barres. Les nombreux plans sur son visage angoissé et les stigmates des coups qu'elle vient de recevoir révèlent le calvaire qu'elle subit au cœur des ténèbres et du chaos. Espace corrompu par la violence, ce manège évoque la figure circulaire chère à Sergio Leone que l'on peut voir dans certains de ses films : le cimetière de Sad Hill dans Le Bon, la Brute et le Truand (The Good, the Bad and Ugly, 1966) et le muret encerclant Harmonica et Frank dans Il était une fois dans l'Ouest (Once Upon a Time in the West, 1968) sont tout autant des arènes mettant en scène des catharsis que des révélateurs de la vérité de chacun des personnages. Tout a commencé ici (Jennifer et sa sœur ont été violées non loin de là) et tout va se terminer dans cet espace forain endormi. Symbolisant l'enfermement et le vertige, le mouvement sans fin du carrousel traduit le malaise existentiel de Jennifer, son écoeurement vis-à-vis du monde qui n'a pas su être attentif à son traumatisme, et sa part d'ombre, elle qui n'hésite pas, dans un désir de vengeance insatiable, à tuer tous ceux qui ont participé jadis à son malheur et à celui de sa soeur. Sa vérité est celle d'un enfer à ciel ouvert qui ne peut trouver sa résolution qu'au beau milieu de ce lieu à priori ludique et familier, mais ici hanté par le souvenir d'une blessure qui ne cicatrise pas. La tonalité funèbre et cauchemardesque de la séquence, ainsi que la violence graphique que déploie Clint Eastwood soulignent la confrontation de Jennifer à ses démons intérieurs et surtout à ce démon, Mick, qui inexorablement se rapproche de sa proie. Fouillant de ses yeux l'obscurité, celui-ci s'est arrêté à côté d'une licorne dont la corne, par son mouvement ascendant et descendant, déchire littéralement l'écran. Les circonvolutions nauséeuses de son cerveau de criminel sont soulignées par les travellings circulaires de la caméra, une contre-plongée menaçante et un éclairage expressionniste violemment contrasté coupant son visage en deux. Brutal clone d'un croisement entre Scorpio (le tueur dans L'Inspecteur Harry/Dirty Harry, Don Siegel, 1971) et de Stacy Bridges (un autre tueur dans l'Homme des hautes plaines), il ne sait pas encore qu'il ne lui reste que quelques instants pour disparaître définitivement dans la nuit.

lundi 29 juillet 2019

La femme fatale chez Bob Rafelson

Le plaisir extrême que l'on prend à la vision du

film de Bob Rafelson, Le Facteur sonne

toujours deux fois (The Postman

always rings twice, 1981), tient, bien entendu, au scénario rédigé par

David Mamet d'après le roman éponyme de James M. Cain. Durant la Grande

Dépression, Frank Chambers (Jack Nicholson) erre sur les routes de Californie.

S'étant arrêté pour manger dans une station-service tenue par Nick Papadakis

(John Colicos), il est subjugué par sa femme Cora (Jessica Lange), entre- aperçue

affairée dans la cuisine, et il décide d'accepter le poste de mécanicien que

son mari lui propose. « Son corps mis à part, elle n'était pas d'une

beauté folle, mais elle avait un certain air boudeur et des lèvres qui

avançaient de telle façon que j'ai immédiatement eu envie de les mordre ».

(1) Au contraire de la description de

Cora faite par James M. Cain, Jessica Lange irradie l'écran de sa beauté, une

beauté qui fait faire au cœur un bond jusqu’au fond de la gorge pour mieux

retomber en chute libre et vertigineuse au creux de l'estomac. Visiblement,

Cora produit le même effet sur Frank que sur le spectateur. Avec sa chevelure

blonde ondulée mi-longue, son visage solaire dont les yeux fixent intensément

Frank, sa bouche entrouverte, orgueilleuse et provocante, elle va unir sa

destinée à celle de Frank. Tout les oppose à priori: elle est mariée, attachée

à ce bout de terre, enfermée dans les servitudes domestiques quotidiennes, lui

est un vagabond sans attaches, vivant d'expédients au jour le jour, refusant

les contraintes quelles qu'elles soient. Devenus instantanément amants, ils

vont vivre une relation fusionnelle, pulsionnelle et violente, uniquement

bridée par la présence d'un mari encombrant dont l'élimination apparaîtra

bientôt comme la seule issue possible. Histoire archétypale du trio infernal, Le Facteur sonne toujours deux fois de

Bob Rafelson, remake incandescent de

la précédente version tournée par Tay Garnett en 1946, fait de Cora une femme

fatale dont l'éclat et la grâce masquent mal une part d'ombre criminelle. « Je te veux pour moi, Frank ….. si on n'était

que nous deux …. que toi et moi »

dit-elle en fixant son amant. « Qu'est-ce

que tu veux dire ? » répond Frank. « J'en

ai assez de ce qui est bien ou mal » rétorque-t-elle. « On pend les gens pour cela, Cora » lance Frank, mi-inquiet,

mi-interrogateur. L'engrenage mortel est désormais lancé. À ce moment précis,

ils sont convaincus que leur passion mutuelle est suffisante pour s'affranchir

de la médiocrité sentimentale dans laquelle ils baignaient jusqu'à présent.

Choisissant l'ivresse du corps et l'extase qui l'accompagne plutôt que la

morale, Cora et Frank signent explicitement un contrat de nature faustienne

pour se lancer vers l'abîme, ou plutôt pour voir le monde tel qu'ils se

l'imaginent et dans lequel la liberté de se choisir une autre vie ne serait pas

une idée vaine. Au contraire de Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort/Double Indemnity, Billy Wilder, 1944, une

autre adaptation d'un roman de James M. Cain), nul désir de lucre dans l'esprit

de Cora, mais une soif toujours renouvelée de vivre pleinement avec Frank un

amour qui leur appartient désormais, tout en sachant que le prix à payer sera

élevé.

jeudi 18 juillet 2019

Le bad guy chez Lawrence Kasdan

Dans Silverado

(Lawrence Kasdan, 1985), Tyree (Jeff Fahey) est un bad guy de haute volée. Au service de Cobb (Brian Dennehy), un

shériff aussi flamboyant que retors, il incarne un homme de main sans

scrupules, aussi rapide à dégainer qu'impitoyable envers quiconque se met en

travers de son chemin. Pour son premier rôle à l'écran, on ne peut pas dire

qu'il passe inaperçu en volant la vedette à tous les acteurs (Kevin Kline,

Scott Glenn, Kevin Costner ou Danny Glover) qui se trouvent autour de lui. Dans

le saloon de Silverado, qui perd régulièrement une partie de sa clientèle

chaque fois qu'il fait une apparition, Tyree, yeux hallucinés, regard

magnétique et corps nerveux tendu à l'extrême, est toujours prêt à envoyer ad

patres l'infortuné vis-à-vis. Alors qu'il aime manifestement se donner en spectacle,

il est immédiatement habité par une rage doublée d'une jouissance inextinguible

qui menacent d'exploser au moindre éternuement ou raclement de gorge d'un

inconscient tétanisé par la peur. Toujours armé d'une Winchester ou d'un colt,

voire des deux à la fois, Tyree n'envisage la vie que comme un rapport de

force, une confrontation perpétuelle avec l'autre, comme si sa haine du monde

était le moteur de son existence. Il est rancunier, « j'aurais dû te tuer il y a longtemps » dit-il à Paden (Kevin

Kline), un ancien comparse rentré dans le droit chemin, n'aime pas les chiens,

« où est le chien ? » assène-t-il avec

un sourire cruel, de manière péremptoire et énigmatique, encore une fois à

Paden, et reste doté d'une aura maléfique qui en fait le double de son

employeur, le shériff Cobb. Osons une analyse comparée doublée d'une mise en

perspective: Tyree n'est pas cet outlaw de

second rang que l'on peut rencontrer dans Les

Grands espaces (The Big Country,

William Wyler, 1958) ou dans Tombstone

(George Pan Cosmatos, 1993) sous les traits respectivement de Buck Hannassey

(Chuck Connors) et Ike Clanton (Steven Lang), aussi bravaches en groupe que

pleutres isolés, non, Tyree est plutôt de la trempe de Charlie Prince (Ben

Foster dans 3h10 pour Yuma/3:10 to Yuma,

James Mangold, 2007), un ange de la mort brûlant d'un feu intérieur et laissant

derrière lui souffrance et cadavres. Nous sentons chez ces deux personnages une

incapacité congénitale à supplier, à geindre ou à se lamenter du mauvais sort. Au-dessus

du commun des mortels en dépit de leurs névroses obsessionnelles, ils restent néanmoins

des seconds, caractérisés par une esthétique du malaise. Tyree, en particulier,

n'a pas de stature morale, s'accommode avec délice de l'adversité et trouve son

point de cohérence dans l'attitude qu'il donne à voir régulièrement: un monstre

froid et éruptif dont l'arrogance le dispute à la noirceur. La puissance du jeu

de Jeff Fahey donne à son personnage une dimension fascinante qui nous fait

regretter qu'il n'apparaisse pas plus souvent au cours du film.

lundi 15 juillet 2019

Le fils de bonne famille déchu chez John Ford

1

2

À deux reprises, au cours de sa carrière prolifique, John Ford filma un fils déchu de bonne famille. Hatfield (John Carradine dans la Chevauchée fantastique/Stagecoach, 1939, photogramme 1) et Doc Holliday (Victor Mature dans La Poursuite infernale/My Darling Clementine, 1946, photogramme 2) incarnent ce type de personnage dont le passé sera toujours en grande partie occulté, gardant cette part de mystère qui sied à ceux qui ont fui un ailleurs pas si lointain. Le premier, dandy sudiste et joueur de poker, fréquentant par la force des choses davantage les saloons enfumés ou l'alcool coule à flots que les salons mondains, a gardé toute la gestuelle, le verbe et l'apparence vestimentaire d'une famille probablement propriétaire d'une grande plantation du Mississippi ou de Géorgie. Revêtu d'un manteau couvrant un costume élégant et coiffé d'un stetson aussi immaculé que la neige au sommet des Rocheuses, il se livre à son jeu favori face à deux autres joueurs. À proximité, une canne, négligemment posée contre le rebord de la fenêtre, lui sert de signe d'appartenance à sa classe sociale, accessoire indispensable pour celui qui s'affiche, particulièrement au milieu des ivrognes qui peuplent le saloon de Tonto en Arizona. Toujours digne et respectueux envers les dames, associant courtoisie et galanterie, en écho à un passé qu'il cherche manifestement à oublier, Hatfield, en personnage tragique et romanesque, se retrouve de manière incongrue, dans cet Ouest sauvage sans que l'on sache pourquoi: une querelle de famille, une déception sentimentale, un héritage qui lui a été refusé ? John Ford ne nous livre aucune explication. Tout juste apprend-on à la fin du film que son père a été juge. À l'instar de Hatfield, Doc Holliday, venu de l'Est, se trouve en 1882 à Tombstone, toujours en Arizona. Chirurgien dans une vie antérieure, il contemple son diplôme encadré et accroché au mur de sa chambre, dernier vestige de ce qu'il a été. Dans la pénombre qui baigne la pièce, le reflet que lui renvoie la glace le met face à ses contradictions: lettré et donc éduqué (il est capable de réciter Shakespeare), toujours attentif à sa tenue vestimentaire (il porte cravate et costume), il n'en reste pas moins submergé de manière frénétique par l'alcool et des accès de violence. La bouteille qui se trouve à sa droite témoigne de son addiction au whisky et autres fortes liqueurs. Plus torturé qu'Hatfield, Doc a une part d'ombre qui le met à l'intersection du monde civilisé (l'Est) et du monde sauvage (l'Ouest), porté par des pulsions de mort et des tourments existentiels dont, là non plus, John Ford ne nous dira rien. Seule l'irruption de son ancienne fiancée, Clementine, également venue de l'Est, lui rappellera des souvenirs qu'il pensait avoir enfoui au plus profond de lui-même. Hatfield et Doc Holliday sont donc en définitive deux proscrits ne croyant plus à l'idée qu'ils pourront un jour retrouver la vie qu'ils ont laissée derrière eux tout en pensant que la fuite, le jeu, l'alcool ou la violence suffiraient à panser les plaies les plus intimes.

mardi 7 mai 2019

L'amour du classicisme hollywoodien chez Peter Bogdanovich

Anarene, Texas, 1951. Une ville meurt à petit feu

au fin fond du Lone Star State. Sa population, n'ayant pour seules distractions

qu'une salle de billard et un cinéma, trompe son ennui en ressassant ses

regrets ou en rêvant d'un ailleurs inaccessible. Les plus jeunes s'étourdissent

dans la découverte de leurs corps, tout en se heurtant à la morale et à

l'hypocrisie puritaines des plus âgés qui passent leur temps à tenter de reconstruire

un passé qui n'a plus d'avenir, à l'image de cette Amérique rurale en train de

mourir. Les premiers tombent amoureux, découvrent leurs premiers émois, se

trompent mutuellement, alors que les seconds refusent de croire que tout cela

ne fut qu'un temps. Les deux se rejoignent dans une fuite en avant pour tenter d'exister

dans un désenchantement général et une tristesse sans fin. Dans La Dernière séance (The Last Picture Show, 1971), Peter Bogdanovich filme une chronique

plus amère que douce d'Américains en perte de sens et d'identité. La nostalgie

irradie chaque plan du film : nostalgie d'une époque (les années cinquante)

avec sa ville, sa rue principale balayée par les

bourrasques de sable, ses décapotables et ses motels décrépits, mais surtout

avec son cinéma, le Royal. Le film

s'ouvre sur sa façade avec son guichet bien visible, alors que les rues sont

vides tout autour (photogramme 1).

À l'affiche, Le Père de la mariée (Father

of the Bride, Vincente Minnelli, 1950). Ici, tout le classicisme

hollywoodien est mis en scène pour mieux prendre à contre-pied la désespérance

de cette ville qui a tout de la ville fantôme. L'humour du film de Minnelli –

un père prépare le mariage de sa fille tout en se demandant si le futur mari

est le bon – son rythme enlevé, sa glorification du mariage et de l'American dream s'opposent

intégralement aux habitants d'Anarene et à leur vacuité sentimentale et

existentielle. La nostalgie du classicisme hollywoodien s'incarne également dans

le souvenir d'autres films, et plus particulièrement, dans le western et dans un

acteur emblématique de ce genre cinématographique : Ben Johnson (photogramme 2).

Le personnage diégétique qu'il incarne (Sam le lion, propriétaire de la salle

de billard et du cinéma Le Royal) ne peut s'appréhender en dehors de l'acteur

qui l'interprète. Entretenant donc la confusion entre ce rôle et les rôles qui

l'ont rendu célèbre chez John Ford (soldat dans Le Massacre de Fort Apache/Fort

Apache, 1948, guide de convoi dans Le

Convoi des braves/Wagon Master, 1950),

ou encore hors-la-loi chez George Stevens (L'Homme

des vallées perdues/Shane, 1953),

Ben Johnson personnifie ce passé, non avec l'aura d'un John Wayne ou d'un James

Stewart, mais avec celle de celui qui a joué, tout au long de sa carrière, des

seconds rôles. Assis au bord d'un étang, il évoque sa nostalgie, forcément

élégiaque, des temps anciens, méditant sur le temps qui passe inexorablement et

sur la place qu'il tient en tant qu'âme et témoin d'une ville qui dépérit, mais

aussi du classicisme westernien qui n'a quasiment plus cours en 1971. La nostalgie

du vieil Hollywood ne s'arrête pas là. Par la grâce d'un lent travelling

latéral, Bogdanovich nous fait découvrir une nouvelle fois, mais de nuit, le

fronton illuminé du cinéma de Sam (photogramme 3), présentant Winchester 73, un western d'Anthony Mann

avec James Stewart, tourné en 1950.

L'exposition en pleine lumière de ce film est d'autant plus

remarquable qu'il décrit la détermination et l'opiniâtreté d'un homme à venger

la mort de son père, alors que la population d'Anarene courbe l'échine,

satisfaite de son sort ou, dans le meilleur des cas, incapable de briser les

pesanteurs de ses habitudes. La même remarque prévaut pour les ultimes plans de

La Dernière Séance (photogramme 4). Avant

que le cinéma de Sam ne ferme ses portes, faute de spectateurs plus attirés par

la télévision que par la salle obscure, la dernière projection n'est autre que La Rivière rouge, un western d'Howard

Hawks (Red River, 1948), film

dans lequel jouait justement Ben Johnson (en tant que cascadeur), mais sans

qu'il ait été crédité au générique par le réalisateur de Rio Bravo (1959).

L'opposition entre l'épopée visible sur l'écran –

un troupeau de dix-mille bovins doit être mené du Texas au Missouri - et l'alanguissement des habitants d'Anarene

ne fait que redoubler le propos de Bogdanovich. Ces deux dernières mises en abyme

du classicisme hollywoodien renvoient donc à un type de western qui n'existe quasiment

plus en 1971. Seul Andrew V. McLaglen tentera de faire perdurer, avec moins

d'éclat et de manière anachronique, la geste fordienne dans des films comme Les Géants de l'Ouest (The Undefeated, 1969) ou encore Chisum (1970). Depuis la fin des années

60, le Nouvel Hollywood a, en effet, tout balayé sur son passage, et le

classicisme qui a caractérisé le western mais aussi tout le cinéma américain

depuis les années 20 explose sous les coups de boutoir de Martin Ritt (Hombre, 1967), de Sam Peckinpah (La Horde sauvage/The Wild Bunch, 1969), d'Abraham Polonsky (Willie Boy/Tell Them Willie

Boy Is Here, 1969), d'Arthur Penn (Little

Big Man, 1971) ou encore de Blake Edwards (Deux Hommes dans l'Ouest/The

Wild Rovers, 1971). Il n'y est

plus question de mythe mais de réalisme critique de l'Amérique, passée et

contemporaine.

samedi 16 mars 2019

Le rock chez les frères Maysles

Tout a été dit sur le sinistre festival

d’Altamont (Californie, le 6 décembre 1969) et le krach du rêve hippie des

années 60. Ce grand rassemblement musical et festif devait être le pendant d’un

autre festival, celui de Woodstock qui s’était déroulé du 15 au 18 août de la

même année. Ce sont les Rolling Stones en pleine ascension, et leur manager Sam

Cutler qui sont aux commandes. Après avoir invité des groupes déjà présents à

Woodstock (Jefferson Airplane, Carlos Santana ou Crosby, Stills, Nash and Young),

les Stones se réservent la meilleure part du gâteau en choisissant de passer en

début de soirée le 6 décembre. Pourtant, ils vont commettre une double erreur

fatale : d’une part celle de faire appel (suite à la proposition du

Grateful Dead) aux Hell’s Angels d’Oakland pour assurer le service d’ordre et

d’autre part, celle de les payer en packs de bières. Le cocktail réunissant

300 000 jeunes dont de nombreux accros au LSD et aux amphétamines, des

Hell’s très rapidement aussi avinés que violents, associés aux titres

anxiogènes (Sympathy for the Devil ou Street Fighting Man) joués par le groupe

mené par Mick Jagger et Keith Richards, ce cocktail donc, va se révéler

désastreux et aboutir au meurtre de Meredith Hunter par un membre du service

d’ordre. Le premier avait pointé une arme sur Mick Jagger avant d’être

poignardé par le second. Cette violence a été extraordinairement captée par les

caméras des frères Maysles, positionnées le plus souvent derrière le groupe sur

scène. Le photogramme montre, probablement sans l’avoir prémédité, la puissance

et la lucidité du point de vue adopté par les cinéastes : à gauche, au premier

plan, la silhouette floue de Mick Jagger face au public, et à droite, au

deuxième plan, un Hell’s Angel, net. La tension entre ces deux pôles vient du

fait que le Hell’s regarde avec un mépris incommensurable le chanteur des

Stones qui ignore tout de cette perception.

Et ici, d’une manière évidente, s’entrechoquent quasiment frontalement

deux visions du monde : celle d’un des hérauts de l’idéologie libertaire

des années 60 caractérisée par l’amour libre, la paix, la rupture avec les

générations précédentes et l’hostilité à la guerre au Vietnam, opposée à celle

de ce club de motards affilié au crime organisé. Tout dans leur attitude les

sépare : pour Mick, les cheveux longs, un vêtement en satin noir et rouge

dont les manches sont prolongées par deux très longues écharpes et, pour

le motard, des cheveux coupés très courts, un blouson noir, point de repère

indispensable pour les Hell’s Angels et dont on devine dans le dos, leur sigle

semi-circulaire. En un seul plan, les

frères Maysles captent la fracture idéologique qui fera l’échec de ce festival

et en même temps celui de la contre-culture des années 60. Cette fracture témoigne d’une

inconscience totale face « aux conflits non résolus qui s’affrontaient

silencieusement dans l’underground : le poids de l’argent, le manque de

leader, d’unité et de but, le rôle des drogues, le rejet de l’autorité et de la

police » [1] mais

également face à la violence environnante qui avait pourtant déjà frappé,

particulièrement au sein des États-Unis, dès le début de la décennie. Les

assassinats de John F. Kennedy (1963), Malcolm X (1965), Martin Luther King,

Robert Kennedy (1968) et celui, spécialement sordide, de l’épouse de Roman

Polanski, Sharon Tate le 9 août 1969 – à la veille de Woodstock ! – par la

bande de Charles Manson, serviront de cercueil à l’idéal communautaire du peace

and love. Le festival d’Altamont n’est finalement que la conclusion d’un

mouvement qui avait cru pouvoir changer le monde.

mercredi 13 mars 2019

Le plan débullé chez Elia Kazan

Dans

la famille Trask, tout est une affaire de déséquilibre. Le père, Adam (Raymond

Massey, à droite, photogramme 1) n'aime pas son fils, Cal, (James Dean,

photogrammes 2 et 3), et lui préfère son frère jumeau, Aron (Richard Davalos, à

gauche, photogramme 1), plus lisse et plus docile. En quête d'identité, écorché

vif, et cherchant par tous les moyens l'amour de son père tout en sachant manier la provocation pour lui tenir

tête, Cal se retrouve à la table familiale pour entendre un extrait de la bible

lu par son père. Celui-ci profite de tous les présumés écarts de conduite de

son fils pour lui faire la morale et lui rappeler que la parole divine est

l'alpha et l'omega de la famille. La séquence, extraite de À l'Est d'Eden (East of Eden,

Elia Kazan, 1955), essentiellement construite en champ-contrechamp, permet au réalisateur

de filmer individuellement le père ou le fils (photogrammes 1, 2 et 3) en plans rapprochés débullés, alors que le

plan de demi-ensemble (photogramme 4), filmé en angle plat, les présente réunis

dans le champ de manière définitive, les deux corps affaissés sur leurs chaises

et leurs regards divergents, pour mieux signifier leur incompréhesion mutuelle

de part et d'autre de cette interminable table. Le plan débullé (en référence

au niveau à bulle que l'on trouve sur un trépied et qui permet de filmer à

l'horizontale, en angle plat donc) produit un renversement des lignes verticales

et horizontales pour traduire le malaise, l'inquiétude et la tension qui

habitent les personnages dans le cadre. Ainsi, au sermon du père s'interrogeant

sur les actions de son fils, répondent les provovations de Cal, physique

d'abord par son attitude – faussement – décontractée, le bras droit soutenant

la tête et le bras gauche par-dessus le dossier de la chaise, puis verbale

parce qu'obligé de lire – ce qu'il fait de mauvaise grâce, à toute vitesse et

mécaniquement - les versets de la bible

qui lui a été donnée par le frère modèle, Aron. La tension redouble subitement lorsque

Cal pose des questions sur sa mère,

officiellement morte et enterrée, mais dont il a retrouvé la trace non loin du domicile

familial. « Talk to me, father »

s'exclame Cal dans une supplique qui déchire l'écran. En utilisant cet angle

aussi insolite que déstabilisateur, et bien qu'il n'en soit pas l'inventeur –

les cinéastes expressionnistes allemands l'ont abondamment utilisé, de même qu'Alfred

Hitchcock dans Les Enchaînés

(Notorious, 1946) ou encore Carol

Reed dans Le Troisième Homme (The Third Man, 1949) - Elia Kazan brise

néanmoins, en plein classicisme hollywoodien, les conventions habituelles de

tournage en associant simultanément un lourd secret de famille et un rapport conflictuel

au père ou à la mère au positionnement de la caméra. Ce dernier point, associé

au format cinémascope rejetant aux extrêmités les deux protagonistes, participent

de l'impossible communication au sein d'une cellule familiale destructurée, non

par l'argent comme la famille Stamper (La

Fièvre dans le sang/Splendor in the

Grass, du même Kazan, 1961), mais par l'aveuglement d'un père dont la

rigidité morale et le puritanisme exacerbé sont l'inverse du jardin d'Eden qu'il

désirait pour ses enfants.

samedi 9 mars 2019

Le cri chez Anthony Mann

Dans

L'Homme de l'Ouest (Man of the West, Anthony Mann, 1958), Link

Jones (Gary Cooper), un ancien truand repenti est rattrapé par son passé

lorsqu'il retrouve fortuitement le gang dont il fut l'un des membres autrefois.

Pour sauver sa vie, il accepte de participer au cambriolage de la banque de la

ville minière de Lassoo. Bien décidé à faire échouer le projet, il est

accompagné et surveillé par Trout (Royal Dano), un ancien comparse dégénéré et

violent. Mais, à leur grande surprise, Lassoo n'est plus qu'une ville

abandonnée, perdue au milieu du désert, une ville-fantôme en état de délabrement

avancé, le vestige d'un passé glorieux, pliant maintenant sous les bourrasques

du vent torride. Arpentant ces rues

désormais désertes, Link et Trout se présentent devant ce qui fut autrefois la

banque, mais n'y trouvent qu'une Mexicaine, unique survivante d'une ruée vers

l'or aussi éphémère qu’illusoire. Brandissant en tremblant un colt en direction

des deux hommes, celle-ci tente de les forcer à rebrousser chemin. Mais alors

que Link s'efforce de la tranquilliser, Trout, un muet au coefficient

intellectuel déficient, la tue dans un accès de rage frénétique et de joie

mauvaise. Link se jette alors au sol, s'empare de l'arme de l'infortunée

victime et la décharge dans l'abdomen de Trout (photogramme 1). Blessé à mort,

se tenant le ventre pour empêcher ses tripes de souiller le sable ocre et

brûlant, Trout dévale en titubant la rue principale (photogrammes 2,3,4 et 5).

Pour la première et dernière fois de sa vie, des cris rauques sortent de son

gosier, ultime manifestation d’une humanité enfouie dans un cerveau et un corps

déformés par l’ignorance et la violence. Au milieu de ces ruines en bois qui

menacent à tout moment de s'effondrer, ces cris de détresse et de douleur résonnent

comme un appel à l'aide dans le silence sépulcral de la vallée. Trout, sentant

que la vie est en train de s'échapper de son corps, exprime enfin, devant les

fantômes de la ville en décrépitude, cette rage intérieure qui le ronge depuis

toujours, lui qui n'a jamais pu s'exprimer autrement que par gestes. Sa

transformation brutale ouvre un abîme de solitude dérisoire, ironique et

désespéré, puisqu'il doit mourir pour pouvoir extérioriser, enfin, une

souffrance physique intolérable. Cet ultime face à face avec la mort qui

s'approche est une illustration de la violence sèche et fulgurante dont Anthony

Mann témoigne dans ses films. Tout au long de L'Homme de l'Ouest, rien ne laissait subodorer que Trout pouvait à

ce moment susciter une telle aura de miséricorde, alors qu'il venait tout juste

d'abattre une femme sans défense. C'est ce paradoxe qui donne toute sa

puissance à cette séquence. À l'instar de Waco Johnny Dean (Winchester 73, 1950), Ben Vandergroat (L'Appât/The Naked Spur, 1953) ou encore Gannon (Je suis un aventurier/The Far

Country, 1954), les personnages manniens sont toujours victimes de la

violence qu'ils déclenchent, mais avec ce surcroît d'éclat qui fait d'eux des

personnages que nous aimons détester. Après quelques secondes de course

éperdue, Trout finit par s’effondrer dans la poussière, pour rendre l’âme dans

une dernière convulsion (photogramme 6).

La toile d'araignée chez Robert Siodmak

Dans ce plan des Tueurs (The Killers, Robert

Siodmak, 1946), la mise au point est faite sur Kitty Collins (Ava Gardner),

alors que Ole Andreson, dit le Suédois (Burt Lancaster), reste légèrement flou.

Sorti récemment de prison, il n'a plus de nouvelles de Kitty qu'il a rencontrée

quatre ans auparavant et dont il était tombé immédiatement amoureux. Depuis

qu'il est entré dans cette pièce dans laquelle quatre comparses préparent le

hold-up d'une usine, Ole s'est assis parce que ses genoux chancelaient. La

sensualité que dégage Kitty, langoureusement étendue sur le lit, le regard de

braise qu'elle lui lance donnant l'impression que la pellicule va s'embraser

contrastent avec l'insécurité et le regard perdu et fuyant de l'homme qui a

besoin d'être soutenu par la barre horizontale métallique du pied de lit pour

soigner une illusion de contenance. Il n'ose affronter le regard de celle qu'il

aime toujours éperdument, au-delà de toute raison, dans une volonté d'absolu, avec

une passion qui le consume de l'intérieur, une adulation inextinguible qui

confine au mysticisme et que Kitty lui rend si mal, parce que préoccupée par

d'autres réalités nettement plus matérialistes. Loin de la robe de satin noir

qu'elle portait lors de leur première rencontre, elle porte ce soir-là, une jupe

et un pull-over qui ne parviennent pas à la faire passer pour une femme

ordinaire. Sa jambe découverte jusqu'au genou accentue la tension érotique qui

se dégage du plan. La caméra – comme le spectateur - est subjuguée, hypnotisée

par ces yeux, ce visage et ce corps, qui expriment le sous-entendu et ce

demi-sourire esquissé qui rend possible le passage de l'autre côté du rêve. Ole

voudrait la serrer dans ses bras, lui dire que rien n'a changé depuis la

première fois, qu'il est resté le même, qu'il a conservé le foulard vert décoré

de harpes d'or qu'elle lui avait donné, qu'il est prêt à tout, même au pire,

pour retrouver son ancienne maîtresse. Envoûté, depuis la nuit des temps

croit-il, par cette femme qui se révélera fatale, Ole ne voit pas qu'il est

pris dans une toile d'araignée tissée par celle qui connaît sa vulnérabilité et

sa naïveté. Pourquoi n'a-t-il pas écouté l'un des quatre complices, son ami

Charleston (Vince Barnett), qui lui dit en quittant la pièce ? « Tu veux un conseil ? Laisse tomber les

harpes d'or. Elles peuvent te causer des tas d'ennuis ». « Où veux-tu en

venir ? » lui répond Ole, avec un étonnement non feint. Tout est dit dans

ce plan : Kitty, bien consciente du pouvoir qu'elle a sur les hommes et le

monde, est au cœur d'une dynamique émotionnelle et sensuelle à l'intérieur d'un

couple dissymétrique et improbable dont l'un est la marionnette de l'autre, et

qui ne peut connaître qu'une destinée tragique.

mercredi 6 mars 2019

L'hélicoptère chez Ridley Scott

L'épilogue de Thelma

et Louise (Ridley Scott, 1991) aurait pu se passer n'importe où dans le

Sud-Ouest américain. En Utah, en Arizona, dans le Colorado ou au Nouveau-Mexique, il y a des terres immenses où se perd l'œil, où le ciel

s'imbrique dans la terre, où l'horizon, en apparence infini, est brisé, de

temps à autre, par un canyon, fronton minéral se précipitant dans les

entrailles de la Terre. La poussière de roche ocre, est partout, soulevée par

un vent entêtant et sec, creusant et modelant les reliefs jusqu'à créer des

mesas, des gorges, des pitons rocheux, à côté desquels l'Homme n'est plus rien.

La route ou la piste qu'emprunte la Ford

Thunderbird décapotable de Thelma et Louise (photogramme 1) est une route de

fin du monde, une piste faite de sable, de pierres et de poussière, devant

laquelle peuvent surgir à tout moment une façade aux couleurs rougeoyantes ou un

précipice dont la profondeur s'accorde avec l'ampleur du lieu. Si Ridley Scott

a choisi de filmer la fuite de ces deux femmes, éprises de liberté et fuyant

l'ordre patriarcal, dans la majesté de Dead Horse Point (à côté de Canyonlands

National Park en Utah), c'est parce qu'au début du XXe siècle une légende

racontait que les cowboys utilisaient autrefois cet espace comme corral pour

les chevaux sauvages qui vagabondaient sur les hauteurs des plateaux. Encerclé

par des falaises abruptes, cet enclos naturel n'offrait aucune échappatoire aux

mustangs capturés. Certains d'entre eux furent oubliés et moururent de soif. Le

lieu est donc prémonitoire pour Thelma et Louise qui ont le FBI à leurs

trousses depuis que Louise a abattu un homme qui avait tenté de violer Thelma.

À ce moment précis, l'étau se resserre. Le surgissement de l'hélicoptère (coin

gauche du photogramme 1) rompt la fragile avance que les deux femmes avaient

réussi à installer avec leurs poursuivants. Tout petit d'abord, oiseau noir

sortant de nulle part, au bord du paysage et du cadre, l'hélicoptère fonce

progressivement sur nous, franchit le quatrième mur, pour se retrouver derrière

nous, plongeant en direction de la piste qui chemine en contrebas (coin droit

du photogramme 3). À plusieurs centaines de mètres d'altitude, il avance,

masqué par les masses rocheuses, surplombe le Colorado (photogramme 2) et,

méprisant les distances, se joue de ces déchirures du relief qui ressemblent à

un labyrinthe. En dépit de sa position dans les airs et de la menace qu'il

représente pour Thelma (Geena Davis) et Louise (Susan Sarandon), l'hélicoptère

est englouti dans ce paysage dépouillé jusqu'à l'épure. D'en haut, tout est

encore plus grandiose, architectural et cyclopéen, espace sauvage façonné par

cet orgueil qui sied à la nature ayant le temps pour elle, ce temps que n'ont

plus, hélas, les deux fugitives. Désormais sans attaches, libres de leurs

mouvements, dans l'incapacité de faire marche arrière, Thelma et Louise, dans

un suprême élan émancipateur, s'enfoncent dans cette terre indomptée, jusqu'à

l'ivresse.

lundi 4 mars 2019

Le cynisme et la veulerie chez Alexander Mackendrick

« Prenez

Sydney par exemple. Si Sidney s'approchait de Susie, je lui fendrais le crâne

avec une batte de base-ball ». Cette phrase assassine prononcée par J.J.

Hunsecker, puissant éditorialiste d'un journal new-yorkais, The Globe, (Burt

Lancaster, à gauche) à destination de Sidney Falco, un attaché de presse sans

envergure (Tony Curtis, à droite), n'est qu'une autre humiliation subie en

public, sans que cela ne suscite la moindre réaction de la part de ce dernier.

Bien au contraire, alors que J.J. s'apprête à porter une cigarette à ses lèvres,

Sidney a déjà dégainé un briquet pour satisfaire les faits et gestes de son

patron, sans que celui-ci n'ait besoin de dire un mot. Dans Le Grand Chantage (Sweet Smell of Success, 1957), Alexander Mackendrick dépeint deux

hommes aussi abjects et vils l'un que l'autre. Le premier fait et défait les

réputations des célébrités dans une presse à scandale tout en célébrant la

démocratie dans ses discours, alors que le second, avide d'argent et de

renommée, cherche par tous les moyens à s'attirer les bonnes grâces de J.J. pour devenir son âme damnée, son exécuteur des basses œuvres, en obéissant

servilement aux ordres donnés. L'attaché de presse est justement chargé de

rompre, par tous les moyens possibles, la relation amoureuse existant entre la

sœur de J.J., Susie (Susan Harrison) et un guitariste de jazz, Steve Dallas

(Martin Milner), union que refuse J.J. Dans une entente bien comprise, puisque

chacun a besoin de l'autre, J.J. et Sidney ne sont que deux facettes d'un même personnage

qui évolue dans les bas-fonds de l'âme humaine, un personnage–miroir, masquant

à peine ses instincts de tueur. Véritable démiurge, cynique et démagogue, sans

scrupules et sans éthique, J.J. aime humilier les autres et particulièrement

Sidney qui n'en a cure puisqu'il boit le calice jusqu'à la lie. Avec son

physique avantageux et sa logorrhée obséquieuse, Sidney virevolte, tourne

autour de J.J. comme une planète en orbite autour du soleil. Son geste rampant d'empressement

pour allumer la cigarette de J.J. s'inscrit dans un rituel de flagornerie, de

mensonge, de tricherie et d'hypocrisie qui fait de lui, à l'instar de Harry

Fabian (Night and the City/Les Forbans de

la nuit, Jules Dassin, 1950), un personnage paroxystique et pathétique. Ces

deux monstres font à New-York ce que The

Big Knife (Robert Aldrich, 1955) (1) a fait à Hollywood, c'est-à-dire décrire

un monde décadent, gangréné par les rapports de force, l'argent et le succès

qui se fait et se défait aussi rapidement que s'écrivent les éditoriaux. « Monsieur Falco est un homme aux quarante

visages, pas si jolis que cela et toujours trompeurs » dit une autre fois J.J.

Hunsecker. L'élève se révèle aussi brillant que le maître, prêt à piétiner les

autres pour parvenir à exister et à capter un peu de lumière qui irradie la

personnalité machiavélique de J.J. Le film « permet à Mackendrick d'autopsier au scalpel une société où le culte de

l'accessoire, la prédominance du médiatique sur la réalité détruisent la

hiérarchie des valeurs, abolissent la perspective, créent un système autarcique

capable de se suicider par suffisance » (2).

(1) Voir la

chronique Le générique chez Robert

Aldrich

(2) Cinquante

ans de cinéma américain de Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier,

Éditions Nathan, 1995, p.681.

jeudi 28 février 2019

Les favorites chez Yorgos Lanthimos

Dans La

Favorite (The Favourite, Yorgos

Lanthimos, 2018), Sarah Churchill, duchesse de Marlborough (Rachel Weisz,

photogramme 2) est la confidente, la courtisane, l'éminence grise et la

favorite d'Anne (Olivia Colman), reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande

jusqu'à l'arrivée d'Abigail Hill (Emma Stone, photogramme 1), une ancienne

aristocrate déchue de ses droits qui cherche par tous les moyens à retrouver

une place à la cour royale, au plus près de la reine. Alors que la guerre de

Succession d'Espagne (1701-1714) fait rage à l'extérieur du royaume, une autre

guerre, plus larvée, plus insidieuse mais tout aussi mortelle se joue entre ces

deux femmes plus arrivistes et ambitieuses l'une que l'autre. Elles ont pris l'habitude

de se livrer, dans les jardins du Palais de Kensington, à une joute qui tient

davantage du règlement de comptes haineux que de l'aimable divertissement. Un

tir aux pigeons leur permet, en effet, de se mesurer l'une à l'autre sur la capacité

de chacune à abattre d'un coup de mousquet, le plus rapidement possible,

l'infortuné volatile qu'un serviteur aura préalablement lâché dans les airs. À

peine Abigail a-t-elle pointée son arme que l'oiseau est déjà abattu, éclaboussant

de son sang le visage de Lady Marlborough. Les taches écarlates qui constellent

la moitié droite de son visage, et qui lui donnent l'air de saigner, ne sont

qu'une préfiguration de ce qu'elle va connaître dans les jours qui suivront. La

favorite de la reine, celle qui gouverne à sa place, celle qui partage son

intimité et son lit vient de trouver sur son chemin une rivale encore plus

machiavélique et tueuse qu'elle. Ce sont ces deux femmes qui mènent une danse cruelle

autour de la dernière reine de la Maison Stuart; cette dernière n'est d'ailleurs

pas dupe des intrigues qui se trament autour d'elle. De soubrette à Secrétaire

financière en passant par dame de chambre, Abigail gravit un à un les échelons

du pouvoir de la même manière qu'elle manie le mousquet : avec une froide

détermination et une rage contenue à la hauteur des humiliations qu'elle a

subies dans sa jeunesse. Empruntant à

Barry Lyndon sa vanité et son désir de reconnaissance (Barry Lyndon, Stanley Kubrick, 1975), Abigail exprime dans sa

confrontation avec Sarah Churchill, tout autant une obsessionnelle quête de

puissance qu'un abandon vertigineux de tout sens moral. Jouxtant le palais, ce

terrain de jeu, en apparence bucolique, cerné par des haies savamment taillées

et ornementé de bosquets, de fontaines et d'étangs, n'est autre que le cadre

d'une dramaturgie toxique portée à l'incandescence. Abigail montre que l'on

peut abattre un adversaire sans forcément le tuer, mais elle ne sait pas encore que,

comme celle de la duchesse de Marlborough, son ascension irrésistible ne peut s'achever,

tôt ou tard, que par une inéluctable chute. Orfèvre en la matière (The Lobster, 2015 ou The Killing of a Secret Deer, 2017)

Yorgos Lanthimos filme la violence et la perversité des rapports humains qui

sous le faste de la dynastie des Stuart n'en révèle pas moins une vision

désespérée de la condition humaine.

La Floride chez John Schlesinger

Des palmiers, un ciel bleu, et bientôt la mer

défilent dans le reflet de la vitre du bus qui mène Rico Rizzo (Dustin Hoffman,

à gauche) et Joe Buck (Jon Voight, à droite), vers le Sunshine State. L'image idyllique de la Floride, métonymie du rêve

américain, surgit au matin du dernier jour de leur voyage. Partis de New-York

la veille, Rico et Joe sont deux marginaux, deux déclassés qui se sont

rencontrés fortuitement dans Big Apple.

Le premier est un escroc minable, clochardisé, infirme et malade vivant d'expédients

et de larcins, alors que le deuxième, candide et un peu nigaud, croyait que sa

mine de bellâtre, sa jeunesse vigoureuse, son stetson, sa veste à franges et

ses bottes de cowboy lui permettaient de quitter son Texas natal pour vendre

ses charmes à des femmes argentées et d'un âge certain, ne demandant que cela

parce que fascinées par le mythe du cowboy viril. Dans une société où il ne

peut y avoir de salut qu'individuel, leur compréhension mutuelle d'une aide

réciproque va sceller une amitié, d'abord conflictuelle, puis progressivement

fraternelle. S'impose alors une narration à deux voix nous décrivant deux

figures aux ailes brûlées, désillusionnées, paupérisées, dérivant dans les

quartiers les plus sordides de la ville. La terre promise new-yorkaise se

révélant une jungle urbaine oppressante, la Floride et son soleil permanent

serviront alors de boussole fantasmée à ces deux perdants, ces laissés- pour-compte,

exclus du miroir aux alouettes qu'est l'american

way of life. Débarrassé de ses habits de cowboy qui étaient censés lui

permettre de se lancer, à rebours des premiers colons, à la conquête de l'Est,

Joe vient d'acheter pour Rico et lui, des chemises de plage plus conformes au

climat et à la culture de la Floride, pour se lancer cette fois-ci, à la

conquête du Sud. « Il doit y avoir un

moyen plus facile pour gagner sa vie, un genre de travail au grand air »

dit-il à Rico apparemment assoupi, la tête reposant sur la vitre. Mais c'est à

un mort qu'il s'adresse. Épuisé, vidé de ses forces, terrassé par la

tuberculose, Rico vient de rendre son dernier soupir, alors que le bus est sur

le point d'arriver à Miami. Ironiquement, les palmiers imprimés sur sa chemise

se superposent aux palmiers qui jalonnent la route longeant la mer. Le rêve de

Rico s'est enfin réalisé mais à titre posthume, et dès lors transparait cette

amertume qui submerge ceux qui ne peuvent réaliser leurs aspirations, faute de

se départir de ce fatalisme social et de cette inaptitude à maîtriser les codes

qui pourraient leur permettre de s'intégrer dans la société. En guise d'oraison

funèbre, Joe le serre contre lui dans un geste d'amour. Du taudis dans le Bronx

au soleil de Floride, l'itinéraire de Rico et de Joe se solde par un échec,

même si Joe n'est plus le même par rapport à son départ du Texas. Alors que son

premier voyage – déjà en bus – le lançait à la conquête du monde à la manière

d'un John Wayne, le deuxième le voit métamorphosé autant d'un point de vue

vestimentaire que mental. Conscient de la dureté du réel, il avance désormais

seul vers un hypothétique avenir. La mort de Rico et le regard vide de Joe,

parachevés par le fondu au noir qui clôt Macadam

cowboy (Midnight Cowboy, John

Schlesinger, 1969), enterrent définitivement l'espoir de liberté et de

prospérité, deux facteurs constitutifs du rêve américain.

S'abonner à :

Messages (Atom)