Cadrant quelques secondes plus tôt le dos de Jubal Troop

(Glenn Ford assis à la table, en train de se retourner), la caméra vient

d’effectuer, en diagonale, un travelling arrière, particulièrement fluide et

rapide. En reculant, celle-ci élargit le champ pour introduire dans ce saloon faiblement

éclairé par une lampe à pétrole, Shep Horgan (Ernest Borgnine, à gauche du

photogramme)) qui, sa Winchester à la main, cherche à laver dans le sang un

affront qu’il ne peut pardonner. Celui-ci en effet soupçonne – à tort - Jubal

d’avoir une liaison avec sa femme Mae (Valérie French). Son attitude

corporelle, hiératique et menaçante, dit toute sa détermination, même si son

visage est coupé par les limites du cadre. Le travelling arrière permet le plus

souvent de passer du particulier au général, de la conversation qu’avaient,

autour d’une table, Jubal avec Reb Haislipp (Charles Bronson) au dévoilement du

saloon et au surgissement de Shep au premier plan. L’intérêt est double :

replacer le premier dans un décor qui l’isole, et faire de l’entrée dans le champ

du troisième, l’élément dramatique prompt à faire basculer le film dans la

tragédie. Jubal, encore assis sur sa

chaise, n’est certes pas seul, mais apparaît d’autant plus vulnérable qu’il ne

porte aucune arme. Dans le western, à côté du cheval et de la bouteille de

whisky, le colt ou la Winchester sont pourtant des éléments indispensables pour

survivre dans ces contrées de l’Ouest sauvage. Entrer dans un saloon aussi peu

vêtu équivaut donc au mieux à une faute d’inattention ou au pire à une naïveté

touchante concernant la bonté du genre humain. Rien de tel en fait chez Jubal

puisque celui-ci refuse la violence sous toutes ses formes en cherchant à

expurger un passé traumatisant – un père mort accidentellement par sa faute et

une mère toxique – et une errance qui s’apparentait à une fuite en avant jusqu’au jour

où Shep avait décidé de lui faire confiance en le nommant contremaître de son

exploitation. C’est dire l’originalité de ce personnage tourmenté que Delmer

Daves met en scène dans l’Homme de nulle part (Jubal, 1956) et

qui n’a jamais été aussi fébrile qu’à cet instant. Savoir à ce sujet que Shep était progressivement devenu pour Jubal un père de substitution ne rend la scène

que plus bouleversante. Le décor est donc

le saloon, un lieu emblématique du western, créateur de lien social, lieu de

rencontres, de rixes, de plaisirs coupables, de bacchanales et de jeux d’argent

en tout genre. Quand le cowboy assoiffé y entre, le plus souvent par une porte

à double battant, il n’est jamais assuré d’en ressortir vivant, mais le plus

souvent les pieds devant, le corps criblé par une giclée de plomb. À

l’arrière-plan, le barman s’est déjà éclipsé prudemment, probablement par une

porte arrière, et les quelques consommateurs encore présents, en fins

connaisseurs des risques encourus, sont eux en train de s’éloigner de la ligne

de mire du fusil de Shep. La tension est à ce moment à son comble. Grâce au

travelling, le réalisateur peut ainsi placer successivement et dans un même

mouvement, comme pour mieux galvaniser l’image, ses deux personnages principaux

dans la topographie d’un lieu clos. Puisque tout est net dans le plan, il donne

ainsi autant d’importance à Jubal qu’à Shep, afin de mieux rendre lisibles tous

les enjeux de la séquence : vengeance, jalousie, trahison, fatalité et

violence.

dimanche 23 juillet 2023

Le travelling arrière chez Delmer Daves

mardi 11 juillet 2023

La menace chez Jean-Marc Vallée

Au premier plan, filmée de dos,

légèrement floutée, Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) vient brusquement de se

retourner, le visage déformé par une vive incrédulité. Un homme (Charles Baker)

se tient en face d’elle aussi figé que les restes déchiquetés du tronc d’arbre

situé à sa gauche, et dont la base se perd au milieu de cet océan d’herbes

sauvages. À l’arrière-plan, l’horizon est bloqué par une ligne de conifères qui

s’apparente à une frontière derrière laquelle se devinent des espaces hostiles

et impénétrables comme il y en a tant dans la Sierra Nevada, à l’ouest des

États-Unis. La jeune femme venait quelques instants plus tôt de changer de

vêtements lorsqu’elle remarqua cet homme qui l’épiait manifestement depuis un

certain temps. La mise au point est faite sur cette figure inquiétante et

l’espace végétal qui l’entoure, comme si les deux ne faisaient plus qu’un.

Tétanisée par cette vision, imaginant le pire, Cheryl n’ose bouger. Dans cette

scène de Wild (2014), le wilderness n’est plus ce jardin d’Éden tant

glorifié par la mythologie de l’Ouest, mais un

décor tragique, un espace transformé en lieu clos mortifère et en réceptacle de

toutes ses peurs. À cet instant, le temps s’est arrêté. Il n’est plus rien au

monde que ces deux êtres dont chacun a dans les yeux de l’autre un aperçu de

l’éternité.

Ce chasseur menaçant, rencontré

quelques instants plus tôt, est revenu sur ses pas. Dans son hiératisme,

semblant surgi de nulle part et rendu quasi invisible par sa veste de camouflage, il incarne, à

l’instar des rednecks dégénérés de Deliverance (John Boorman,

1972) l’archétype du primitif, une matérialisation sombre et sinistre de la

part refoulée de l’humanité. Avec sur son dos un râtelier sur lequel sont fixés

un arc et de longues flèches métalliques, en plus d’un long couteau pendant à

sa ceinture, l’homme marque ce territoire inhospitalier de sa présence en

montrant bien que celui-ci ne peut se conquérir que par la violence, et non en

le traversant de manière transitoire, comme Cheryl. Doté d’une nature sauvage

et de pulsions qu’il ne cherche pas à dissimuler, il évolue dans ces terres

vierges, sans carte ni boussole, avançant instinctivement dans l’espace

forestier comme s’il y avait toujours vécu. Au milieu de la clairière parsemée

d’arbres morts, réduit à une fonction menaçante et donnant l’impression de

privilégier cet instant de plaisir pervers, l’homme introduit un malaise, une

insécurité encore renforcée par la

vulnérabilité de Cheryl dont les épaules affaissées traduisent une angoisse

asphyxiante. Enfin, cette confrontation annonciatrice d’un danger mortel permet

à Jean-Marc Vallée de ne dessiner rien de moins qu’une vision du monde dans

laquelle une ligne de fracture oppose violence et civilisation, régression

morale et humanisme, comme pour nous dire que de cette nature, à bien des

égards fascinante, peut naître à tout instant le drame.

Pour le réalisateur, les

États-Unis sont d’abord un territoire à parcourir aux dimensions inégalées, un

espace rédempteur qui doit permettre à Cheryl, après une série de drames

personnels et une vie chaotique et autodestructrice (le décès de sa mère, un

divorce, une dépendance à l’héroïne, des

aventures sexuelles sans lendemain), de dénouer une crise existentielle, et de

trouver une issue pour expurger le désordre qui organisait sa vie et ainsi apaiser une déchirure que seul le contact d’une

beauté virginale pouvait transfigurer. Aussi mal préparée que les pionniers

d’autrefois, Cheryl parcourt, sous un ciel immense avec comme ligne de mire la

silhouette des montagnes, non plus d’est en ouest mais du sud au nord, le

Pacific Crest Trail, un sentier qui, de la frontière américano-mexicaine

jusqu’à celle du Canada, serpente sur 4200 km, traversant successivement la

Californie, l’Oregon et l’État de Washington. Du désert aride de Mojave aux

forêts profondes de la chaîne des Cascades, en passant par les sommets enneigés

de la Sierra Nevada, Cheryl est confrontée tout autant à une nature vierge

comme au commencement du monde, belle mais impitoyable – et dans laquelle il est

possible de se perdre comme Christopher McCandless (Emile Hirsch dans Into the Wild, Sean Penn, 2007) – qu’à

ses propres démons réanimés par l’apparition

de ce chasseur. Il y a incontestablement chez Jean-Marc Vallée quelque chose

d’Anthony Mann dans sa manière de décrire un personnage aux multiples fêlures

intérieures, solitaire mais libre, coupé provisoirement de son milieu

d’origine, et constamment absorbé par un environnement qui lui reste supérieur.

Cheryl ressemble alors à Vance Jeffords (Barbara Stanwyck dans The Furies,

1950) ou à son équivalent masculin Lin McAdam (James Stewart dans Winchester ‘73, 1950).

Plus souvent parcourue en

voiture, en moto ou en camion (Grapes of Wrath, John Ford, 1940 ; Easy Rider, Dennis Hopper, 1969 ; Vanishing

Point, Richard C. Sarafian, 1971 ; ou encore Thelma & Louise,

Ridley Scott, 1991), mais aussi à pied comme Charlie Chaplin et Paulette

Goddard dans le dernier plan de Modern Times (Charlie Chaplin, 1936), Al

Pacino et Gene Hackman faisant du stop tout au long de Scarecrow (Jerry

Schatzberg, 1973) sans oublier Emile Hirsh arpentant les grands espaces

jusqu’au bout de la piste (Into the Wild, déjà cité[1]),

ou encore à cheval à l’image de John Wayne à la recherche de sa nièce (The

Searchers, John Ford, 1956) et de Clint Eastwood à la poursuite des

meurtriers de sa famille (The Outlaw Josey Wales, Clint Eastwood, 1976),

la route fait partie intégrante de la mythologie américaine fondée sur

l’histoire d’un territoire en expansion. Consubstantielle à l’immensité de ce

pays, et tout aussi magnifiée par les mots de Mark Twain, Jack London ou Jack

Kerouac, elle permet en effet de saisir, jusqu’à l’exaltation, ce sentiment de

liberté, d’ouverture, mais aussi, parfois, de péril et d’impuissance.

lundi 3 juillet 2023

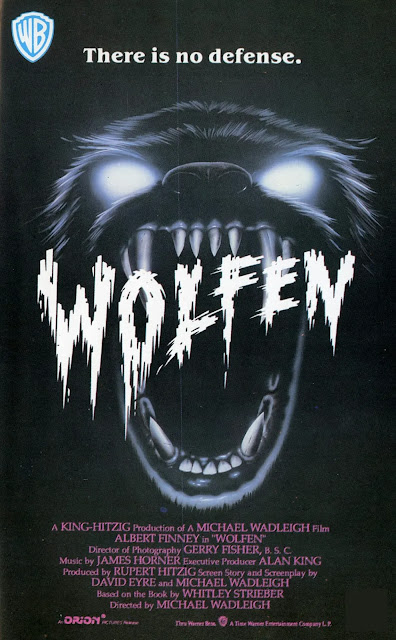

Les loups de Wall Street chez Michael Wadleigh

2

Sur Wall Street à New-York, à quelques mètres de la

Bourse, avec sa colonnade rendue encore plus impressionnante par la

contre-plongée de la caméra, Federal Hall a été le berceau de la vie politique

américaine. C’est en ces lieux[1],

en 1785, que se sont réunis, au lendemain de la guerre d’Indépendance et avant

de s’installer à Philadelphie puis définitivement à Washington, les premiers

gouvernement et Congrès de la jeune histoire des États-Unis. La statue de

George Washington, à droite du cadre (photogramme 1), rappelle également que

c’est ici que celui-ci prononça en tant que Président, son discours

d’investiture le 30 avril 1789. Ce bâtiment austère et imposant, se dressant

comme une ombre menaçante au sud de la ville, semble écraser la scène qui se

déroule au niveau de la rue.

Une meute de loups menaçants vient de surgir de l’obscurité. L’un deux s’est élancé sur le capot d’une voiture dans laquelle le commissaire de police Warren (Dick O’Neill) vient de se réfugier (photogramme 1), alors qu’un autre, toute fourrure hérissée et canines agressives découvertes, s’est immobilisé sur le péristyle de l’édifice (photogramme 2), prêt à une attaque prédatrice. Venus du quartier délabré du Bronx dans lequel ils ont élu domicile, ils rôdent sur ce territoire new-yorkais en égorgeant tous ceux qui ont le malheur de s’approcher d’une église en ruine utilisée comme repaire. Ne faisant aucune distinction entre les clochards et les ivrognes errant dans le ghetto et dont les cadavres lacérés sont découverts sous les gravats des immeubles en cours de destruction, à l’instar du corps déchiqueté d’un riche promoteur immobilier de Manhattan impliqué dans la rénovation du Bronx gisant, aux côtés de celui de sa femme et de son garde du corps, dans le jardin de Battery Park au sud de Manhattan, ces loups tuent pour que leur territoire reste inviolé. Ils tuent autant pour se protéger que pour se nourrir, tout en incarnant la mauvaise conscience des descendant des premiers colons qui les avaient éradiqués au XIXe siècle, au même titre que les communautés amérindiennes qui vivaient si bien en symbiose avec les canis lupus qu’ils en avaient fait un animal-totem. Ces communautés, autrefois libres et souveraines, mais toutes deux victimes de la modernité, opposent à la civilisation actuelle le monde sauvage d’avant la conquête, d’avant l’arrivée de l’homme blanc et de sa rage destructrice vis-à vis de tout ce qui se trouvait en travers de sa route. Loups et Amérindiens, devenus les fantômes des États-Unis, peuplent désormais les espaces déshérités des grandes villes, à la périphérie de la multitude amnésique de sa propre histoire. En choisissant, enhardis par l’odeur du sang, de pénétrer le cœur originel de la démocratie américaine, les loups défient donc l'histoire d'un pays qui s'est construit dans la violence et le sang. Dans Wolfen (1980), Michael Wadleigh fait de ces apparitions spectrales le retour d’un refoulé culpabilisateur dont l’Autre (l’homme et l’animal) n’est que le miroir dans lequel l’Amérique peine à refléter sa part sombre.

À la lisière du fantastique, du thriller et de la

parabole politique, le film emprunte encore à l’esprit du Nouvel Hollywood, en

ce sens qu’il décrit à la manière de William Friedkin (French Connection,

1974) un New-York profondément inégalitaire, gangrené par la ségrégation

urbaine et ses inégalités sociales. Au moment où le cinéma reaganien et sa

bonne conscience vont prendre leur envol, Wolfen fouaille encore la

plaie en faisant un parallèle entre l’éradication des loups et celle des

peuples amérindiens dont les descendants, comble du paradoxe, alors qu’ils

avaient été chassés de leurs terres, se retrouvent à construire, entre ciel et

terre, les gratte-ciels et les ponts d’une Amérique qui les avait rejetés.

[1]

En fait, le bâtiment d’origine fut détruit en 1812 puis reconstruit pour servir

tour à tour de bureau des douanes, d’Hôtel de Ville et depuis 1972 de musée.