Dans L'Étrange créature du lac noir (Creature from the Black Lagoon, Jack

Arnold, 1954), une expédition scientifique, composée de quatre hommes et d'une

femme ichtyologistes, explore l'Amazone à la suite de la découverte d'une patte

palmée fossilisée d'une espèce inconnue. Leur bateau ayant mouillé l'ancre dans

un lagon cerné par une végétation luxuriante, Kay Lawrence (Julie Adams), au

mépris des piranhas, des anacondas ou des caïmans qui peuplent cet écosystème

aquatique, décide de se détendre et de

nager dans ces eaux à l'apparence tranquille. Elle est loin d'imaginer qu'elle

est en train de troubler l'habitat sous-marin d'une créature mi-homme

mi-poisson, venue d'un âge antédiluvien, un être hybride et ambigü, recouvert

d'écailles et aux pattes palmées. Alors

que Kay fend grâcieusement la surface de l'eau

en faisant osciller son corps dans un

équilibre horizontal parfait, la créature, tout d'abord interloquée, puis

rapidement enhardie et subjuguée, s'approche d'elle, se met sur le dos, pour

suivre une trajectoire parallèle, jusqu'à quasiment la toucher. À l'instar de

King Kong tombé immédiatement amoureux

d'Ann Darrow (King Kong, Merian C. Cooper

et Ernest B. Schoedsack, 1933), cet amphibien anthropomorphisé est en émoi – tout comme les spectateurs - devant ce corps

fortement érotisé qui évolue avec sensualité dans cette eau peu profonde dont

les tons clairs-obscurs baignent tout le cadre. Le réalisateur associe dans ce

ballet romantique et envoûtant le charme d'une nageuse innocente à la naissance

du désir pour une créature qui n'en a probablement jamais connu. La

vulnérabilité de Kay apparaît d'autant plus grande que la convoitise de

l'homme-poisson s'accroît au fur et à mesure qu'il s'approche d'elle. Le but de

la Bête n'est-il pas toujours de conquêrir la Belle ? Inconsciente du danger, Kay poursuit sa nage,

s'arrête de temps à autre pour retrouver son souffle, reprend ses coulées, ivre

de sentir son corps bouger à la surface de l'eau. Mais sous les flots, nous

n'entendons que le silence, même si une musique extradiégétique recouvre le battement

régulier des jambes et des bras de Kay tout en servant de lien pour filmer le

monde du dessus, calme et rassurant, et le monde du dessous, mystérieux et ambigü.

Ambigü, parce que la créature squameuse présente un caractère étrangement

humain, puisqu'au-delà de son anatomie anthropoïde, elle incarne surtout la

matérialisation de nos pulsions et de nos peurs face à l'inconnu, face à ce qui

rôde dans notre inconscient comme dans

les ténèbres des profondeurs marines. Jack Arnold avait-il en tête l'autre

ballet sous-marin suggestif entre Tarzan et Jane, et qui a su contre toute

attente échapper aux foudres de la censure du Code Hays, (Tarzan et sa compagne/Tarzan

and his Mate, Cedric Gibbons et Jack Conway, 1934) ? En tout état de cause, quand Steven Spielberg tournera Les

Dents de la mer (Jaws, 1975), la

première attaque du requin contre la nageuse sera une citation explicite –

certes plus sanglante - de cette séquence aquatique arnoldienne qui a gardé

toute sa puissance poétique et charnelle.

lundi 31 décembre 2018

dimanche 30 décembre 2018

Les ombres chez Michael Curtiz

Dans le plus pur style expressionniste allemand, Michael Curtiz (cinéaste américain d'origine hongroise) utilise remarquablement l'ombre et la lumière au cours de sa très longue carrière cinématographique, commencée en Hongrie pour finir aux États-Unis en passant par l'Autriche et l'Allemagne, et s'étendant de 1912 à 1961 (1). De haut en bas, les quatre photogrammes sont extraits respectivement de Capitaine Blood (Captain Blood, 1935), de La Charge de la brigade légère (The Charge of the Light Brigade, 1936), des Aventures de Robin des bois (The Adventures of Robin Hood, 1938) et de L'Aigle des mers (The Sea Hawk, 1940). Quand la maison de production Warner Bros offrit en 1926 à Michael Curtiz un contrat, le réalisateur eut tout le loisir pour développer son style visuel si caractéristique et « composé d'ombres s'intégrant totalement à la trame dramatique, non comme de simples inserts, mais bien comme éléments internes à l'action; en dynamisant cette dernière, elles agissent comme autant d'amplificateurs émotionnels » (2). En effet, ces ombres permettent à l'action de perdurer sans que celle-ci s'en trouve amoindrie ou ralentie, tout en donnant toute la puissance visuelle à l'image: l'ombre du médecin Peter Blood poursuit ses soins sur un blessé alors que la garde royale pénètre dans sa maison pour l'arrêter, les danseuses, entrées en courant dans le champ de droite à gauche, disparaissent pour réapparaitre au cours d'un travelling latéral, en ombres projetées sur le mur, les quatre duellistes, Robin des bois affrontant le fourbe Guy de Gisbourne et le Capitaine Jeffrey Thorpe croisant le fer avec le félon Lord Wolfingham, sont, en ombres chinoises, au diapason d'une caméra particulièrement mobile et fluide. Le champ est donc toujours un fragment d'espace incomplet puisque Michael Curtiz nous montre que l'action peut déborder du cadre pour entrer dans un espace imaginaire qui est le hors-champ. Les personnages entrent et sortent donc en continuant d'exister. La particularité du style curtizien réside justement dans la représentation de l'espace visible et l'espace non visible. La présence des ombres permet une continuité spatiale qui réunit dans un même plan champ et hors-champ. « Le « manque à voir » produit un effet dynamique: tension vers le hors-champ et investissement font circuler la relation entre dedans et dehors de l'image » (3). L'espace se dilate et les limites du cadre, espace clos à priori, s'en trouvent, dans l'esprit du spectateur, élargies. Si les ombres assurent la persistance de la présence à l'écran des différents personnages, le son, quant à lui, permet également de prendre toute sa mesure en servant de contrepoint et de complice à l'image: le bruit des pas de la garde royale, la musique de l'orchestre accompagnant les danseuses, le cliquetis de l'acier des épées résonnent comme autant de signes intradiégétiques susceptibles d'accroître la tension des séquences. Ces préoccupations esthétiques, qui vont particulièrement fleurir dans le film noir des années 40 et 50, font de Michael Curtiz un styliste qui n'a jamais – contrairement aux apparences - lâché la proie pour l'ombre.

(1) Voir

la chronique sur New-York chez Michael

Curtiz

(2)Tous les chemins mènent à Hollywood: Michael

Curtiz de René Noizet, L'Harmattan, Champs visuels, 1997, p.99

(3) Petite fabrique de l'image de

Jean-Claude Fozza, Anne-Marie Garat et Françoise Parfait, Magnard 1992, p.67

Sur

le plateau des Aventures de Robin des

bois, à gauche, avec un chapeau, Michael Curtiz. En costumes, Erroll Flynn,

Basil Rathbone et Claude Rains.

vendredi 21 décembre 2018

Les Fosses ardéatines chez Sergio Leone

Les

deux photogrammes extraits de Il était

une fois la révolution (Giù la Testa, Sergio Leone, 1971) font

directement référence au massacre des Fosses ardéatines du 24 mars 1944 à Rome et

aux charniers des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. En

1913, plongés au cœur de la tourmente révolutionnaire mexicaine, Juan Miranda

(Rod Steiger), un paysan sans éducation, fondamentalement anarchiste et pilleur

de diligences, secondé par Sean Mallory (James Coburn), un expert en explosifs

de l’IRA en exil forcé, sont les témoins de la répression qu’exerce le

gouverneur Don Jaime (Franco Graziosi) contre la population civile qui ne

supporte plus le joug de sa tyrannie. Utilisée comme symbole de toutes les

révolutions et de toutes les violences, celles du Mexique ne sont qu’un

prétexte pour souligner deux discours de la part du réalisateur italien :

le premier, mémoriel, fait référence au massacre des Fosses ardéatines organisé

par les Allemands dans la Rome occupée de la fin de la guerre. 335 civils furent

massacrés dans des grottes en représailles à l’attentat de la Via Rasella à

Rome, mené par la Résistance italienne le 23 mars 1944, et au cours duquel 32

Allemands furent tués. Les fusillades du photogramme 1 et le charnier du photogramme 2 associent

également, par extension, les souvenirs, d’une part, de la Shoah par balles

(les 29 et 30 septembre 1941, dans le ravin de Babi Yar en Ukraine, 33000 Juifs

furent fusillés dans des fosses et à bout portant par les Einsatzgruppen) et d’autre

part, de l’amoncellement de cadavres découverts au moment de la libération des

camps. Le deuxième discours, pessimiste et désillusionné, renvoie à toutes les

philippiques politiques qui agitent l’Italie à la fin des années 60 et au début

des années 70. Sergio Leone ne disait-il pas : « les hommes de ma génération ont entendu trop de promesses. Ils avaient

des rêves. Il ne leur reste que des regrets » (1). Cette affirmation peut

être associée à la citation de Mao Zedong qui ouvre le film : « La révolution n’est pas un dîner social, un

événement littéraire, un dessin ou une broderie; elle ne peut se faire avec

élégance et courtoisie. La révolution est un acte de violence ». Comment ne

pas penser aux années de plomb de

1968 aux années 80 en Italie et à leur cortège d’attentats à la bombe et d’enlèvements

organisés par l’extrême-gauche ou certaines organisations néo-fascistes ? Sergio

Leone, fils d'un père communiste, mais revenu de toutes les idéologies,

désintègre les idéaux des révolutionnaires, plus préoccupés par leur soif de

pouvoir que par les souffrances des peuples qui subissent de plein fouet les

violences déclenchées par les soubresauts de l’Histoire. Dans un mouvement de

grue ascendant impressionnant, la caméra de Sergio Leone survole ces fosses

bétonnées où tombent, les unes après les autres , les victimes de la répression

aveugle du dictateur. Imperturbables, à l’instar des soldats du tsar fusillant la foule sur les marches de

l’escalier d’Odessa (Le Cuirassé

Potemkine, Sergueï Eisenstein, 1925),

la soldatesque mexicaine recharge sans discontinuer ses fusils pour

accomplir sa basse besogne. Dans l’air saturé de salves et de poudre, résonnent

les cris de tous ceux qui personnifient le peuple mexicain en général. Dans les

deux photogrammes, et à la manière d'Eisenstein, Sergio Leone alterne successivement

mouvements de foules et tragédies personnelles (toute la famille de Juan

Miranda a été massacrée dans la grotte). Dans cette cavité rocheuse transformée

en nécropole, la caméra virevolte à travers les couloirs pour se figer quelques

secondes sur tel ou tel visage, vide de toute expression, mais fixant le

spectateur, en regard caméra, dans une longue plainte silencieuse.

(1) Conversations avec Sergio Leone de Noël

Simsolo, Stock cinéma, 1987 p.159

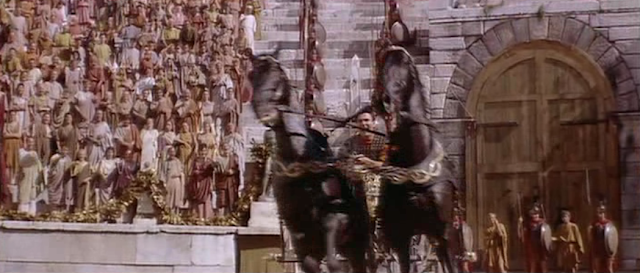

Le gladiateur chez Richard Fleischer

Barabbas (1961), sorti deux ans après Ben-Hur (William Wyler, 1959), permet à Jack Palance d’incarner l'un

de ses plus grands rôles. Dirigé de main de maître par Richard Fleischer, il

incarne Torvald, un gladiateur halluciné, ivre de violence et de sang, jouissant du spectacle de la mort qu’il

inflige à tous ses adversaires dans l’arène du Colisée à Rome. Pourtant, cette

fois-ci, opposé à Barabbas (Anthony Quinn, hors-champ), l’invincible gladiateur

perd de sa superbe. Son opposant, uniquement armé d’une lance et à pied,

esquive l’affrontement, provoquant l’hilarité de la foule au détriment de Torvald. Face à ces spectateurs

moqueurs et vociférants, celui-ci vient d’enlever son casque, bien décidé à

trancher la gorge de l’impudent qui a osé remettre en cause sa présumée

supériorité. Juché sur son char, tenant

fermement de sa main gauche les rênes de ses chevaux et de sa main droite le

filet du rétiaire posé sur son épaule, il s’apprête à lancer l’assaut final. Ses

yeux, brillant d’une joie extatique et mauvaise, éclairent un visage animé d’un

rictus carnassier pour exprimer toute la sauvagerie névrotique de celui qui

perd pied mais qui n’a jamais été aussi dangereux. Les tics nerveux qui agitent

son corps longiligne matérialisent une personnalité trouble que le physique de

Jack Palance sert à merveille. Avec ses pommettes saillantes, ses yeux

profonds, et les contours de son visage taillé à la serpe (la légende

hollywoodienne dit que cette physionomie est héritée de sa pratique de la boxe,

d’un accident d’avion pendant la Seconde Guerre mondiale et d’une

reconstruction chirurgicale), l’acteur est littéralement possédé par ce rôle

qui renvoie à ceux qu’il a déjà

interprétés: Blackie, le truand dans Panique

dans la rue (Panic in the Streets,

Elia Kazan, 1950), Toriano, l’Apache rebelle du Sorcier du Rio Grande (Arrowhead,

Charles Marquis Warren, 1953) ou encore le lieutenant Joe Costa dans Attaque (Attack, Robert Aldrich, 1956). Mais dans l’arène romaine dont le

sable s’est gorgé du sang de ceux qui n’ont pas eu l’intelligence tactique de

Barabbas,Torvald est seul, submergé par son hubris et son incapacité à imaginer

qu’il puisse être terrassé et offert en victime à la vindicte d’une foule qui

rejette les vaincus, prête à brûler

celui qu’elle a adoré pendant des années, et qui n’attend que le moment ou elle

pourra, unanimement, pointer le pouce vers le bas pour signifier sa mise à

mort. Alors que les spectateurs viennent de se lever, Torvald s’élance en

ricanant et en fouettant violemment le dos de ses chevaux subitement affolés et

cabrés. Projeté en avant, son char bondit dans une charge irrésistible. Son

conducteur est à ce moment quelque chose de plus qu’un gladiateur. Il

représente une force primitive et bestiale, un défi brutal au voyeurisme

morbide de la foule dont la clameur résonne rageusement dans l’arène.

dimanche 9 décembre 2018

La mort en face chez Gillo Pontecorvo

La mort d'un républicain de Robert Capa (1936)

Lorsqu’il tourne Queimada

(Burn, 1969), Gillo Pontecorvo a-t-il

en tête la célèbre (mais controversée) photographie de Robert Capa prise au

cours de la Guerre d’Espagne ? L’évidence ne fait aucun doute lorsque l’on se

penche sur l’homme et sa filmographie : de Kapo (1961) à Opération Ogre

(Ogro, 1979) en passant par La Bataille d’Alger (La Battaglia di Algeri, 1966), le cinéaste italien, antifasciste convaincu, n’a

cessé de filmer toutes les formes d’oppression et de violence (totalitarisme et système concentrationnaire,

impérialisme et colonialisme, terrorisme franquiste) à travers le monde et les

époques. Dans Queimada, il analyse

les mécanismes de domination et d’hégémonie d’une puissance étrangère (le

Royaume-Uni) pour contrôler, au début du XIXe siècle, les plantations de cannes

à sucre d’une colonie portugaise au cœur de la mer des Caraïbes. Face au

pouvoir blanc, les esclaves noirs finissent par se révolter pour prendre les

armes. Le point de vue de Pontecorvo renvoie ici directement à la mémoire de la

révolution haïtienne à Saint Domingue, menée par Toussaint Louverture contre la

France entre 1791 et 1804. Mais sur

l’île de Queimada, face au nombre et à la puissance de feu des Européens, le

soulèvement est rapidement écrasé dans le sang. Acculés et cernés par l’armée

britannique, les quelques survivants de la révolte tentent ici d’échapper à

l’incendie qui ravage un champ de cannes à sucre dans lequel ils se sont

réfugiés. Cherchant vainement une issue, ils n’ont pas d’autre choix que de se

précipiter hors du brasier. L’effet de flou, le grain « sale » de l’image,

donnent une authenticité proche du documentaire (que Pontecorvo pratiqua à ses

débuts) à ce moment paroxystique. À l’instar du soldat républicain de Capa,

foudroyé en plein élan, le combattant de la liberté de Pontecorvo est fusillé à

bout portant par les soldats. La caméra du réalisateur, placée à l’arrière de

l’insurgé, privilégie le regard de ses frères d’infortune qui sont encore

piégés dans le champ de cannes à sucre, tout en cadrant ainsi, de face, les

soldats britanniques sans visages, déshumanisés, froids et mécaniques, lâchant

à bout portant leurs salves meurtrières. Les bras tendus vers le ciel, la tête

projetée vers l’arrière, le corps arqué criblé de balles, celui qui fut esclave

est transformé en martyr de la cause qu’il défend. D’un point de vue tant

narratif que visuel, son sacrifice sur l’autel de la liberté en fait une îcone

de la révolution. Allant jusqu’à l’épuisement de ses forces, et dans un lyrisme

tragique, le rebelle s’offre de face à la mort, défiant ses bourreaux dans ce geste

ultime. La violence chez Pontecorvo est toujours l’expression d’un rapport de

force politique : des forces impérialistes massacrent des insurgés issus

des classes populaires au même titre que des parachutistes français tortureront

des membres du FLN algérien dans La

Bataille d’Alger. Tourné au plus fort de la guerre du Vietnam, Queimada dénonce toutes les ingérences

coloniales passées, présentes et à venir de puissances avides d’imposer leur

ordre militaire, politique et économique au monde.

jeudi 6 décembre 2018

La monstruosité chez David Lynch

Ce plan extrait du film de David Lynch, Elephant Man (1980) est un split-screen

naturel, un écran coupé en deux par la limite du paravent opposant à gauche un

groupe de scientifiques regardant à droite un être difforme, monstrueux, dont

la silhouette est projetée, telle une ombre chinoise, sur le rideau qui le

cache en partie à nos yeux. Cette silhouette, c’est John Merrick (qui a réellement

existé), dit l’homme-éléphant, un homme atteint d’affreuses difformités et

d’anomalies physiques regroupées sous le terme de neurofibromatose de type 1,

une maladie neurologique héréditaire incurable au XIXe siècle. Découvert en

1884 par le Docteur Frederick Treves (Anthony Hopkins, debout à gauche), dans

un chapiteau londonien où il est exposé comme un phénomène de foire, John est

présenté aux médecins, membres de la société de pathologie du Collège royal de

médecine de Londres. Le bras gauche plus court que le bras droit dont le volume

est disproportionné, la déformation de la colonne vertébrale et la macrocéphalie de

John font de lui un objet d’étude, mais aussi de voyeurisme que David Lynch met

clairement en scène. Cette monstruosité est d’abord le réceptacle de notre

fascination, mêlée de curiosité malsaine et ambiguë, pour tout ce qui nous

entraîne « aux confins de l’humanité. » (1)

La maladie de John pose la question de la normalité, et le regard que nous

posons tour à tour sur lui et sur le parterre de scientifiques médusés donne la

mesure de ce que nous attendons à cet instant : nous approprier

visuellement, à l’instar des médecins en avance sur nous, ce corps qui nous est

en partie caché et présenté comme monstrueux. Ce plan active notre peur instinctive

de la perte de l’intégrité du corps humain et, en ce sens, John Merrick est une

transgression naturelle qui défie la science et ses certitudes. Alors que son

exposition le réduit encore et toujours à une attraction foraine, John, une

nouvelle fois victime des regards indiscrets des autres, n’est pas en mesure de

s’opposer à cette mise à nu de son corps. Le détail des descriptions

anatomiques que fait le Docteur Treves nous laisse entrevoir la réalité

physique de sa morphologie mutilée. De cette manière, Elephant Man renvoie directement à un autre film auquel il rend hommage : Freaks de Tod Browning, tourné en 1932. Cet

ovni cinématographique, particulièrement dérangeant et troublant, met en scène

de la même façon des êtres difformes, disgracieux, appartenant à un cirque,

mais avec une grande différence qui donne à cette œuvre une aura particulière:

l’homme-tronc, le torse vivant, la femme à barbe, la microcéphale, la femme

sans bras, l’androgyne jouent en fait leur propre rôle, alors que John Merrick est interprété (magnifiquement, certes !) par l’acteur

britannique John Hurt. Le maquillage qu’il porte le sépare des freaks

de Browning, mais dans les deux cas, l’intention est de montrer que ces

hommes et ces femmes se rejoignent dans leur volonté de montrer qu’il y a un

cœur, un cerveau et des émotions sous la difformité.

Mythes,

monstres et cinéma : aux confins de l’humanité de Olivier R. Grim, Presses Universitaires de

Grenoble, 2008

mardi 20 novembre 2018

La Résistance chez Jean-Pierre Melville

En

1942, dans la France soumise par les Allemands, Jean-François Jardie

(Jean-Pierre Cassel, de dos) est un résistant gaulliste, arrêté par la Gestapo

et remis entre les mains de l’armée allemande. S’étant, de manière suicidaire,

volontairement livré aux forces d’occupation, Jean-François cherche à entrer en

contact avec un de ses compagnons, arrêté plus tôt, Félix (Paul Crauchet), pour

l’avertir d’un audacieux mais aléatoire plan d’évasion mis sur pied par le

réseau de résistance auquel ils appartiennent. Torturé hors-champ, il se

retrouve dans le bureau vide du commandant allemand de l’ancienne École de

santé militaire lyonnaise, transformée par les nazis en prison. Affaissé sur

une chaise, les mains menottées dans le dos, la tête penchée sur le côté gauche

et les pieds reposant à peine sur le sol, Jean-François vient de subir un

interrogatoire à la mesure de sa position désarticulée. Visiblement inconscient

et meurtri par les coups qu’il a reçus, il se trouve isolé dans cette grande

pièce, dans un cercle rouge qui ne

lui laisse guère d’échappatoire. Devant lui, à plusieurs mètres de distance, se

tient un bureau éclairé par une lampe qui projette une lueur blafarde sur les

portraits accrochés au mur de Heinrich Himmler, à gauche, et de Reinhard

Heydrich, à droite, deux des plus hauts responsables de la police nazie. Le

résistant est tenu à distance comme si l’officier allemand à venir ne voulait

pas voir les stigmates de brutalité sur le corps et le visage de Jean-François.

Le luxe peu ostentatoire et les tons froids de la pièce sont associés aux

gradés, donneurs d’ordres, et non aux exécuteurs des basses œuvres qui opèrent

dans les sous-sols. Le silence et la nudité de l’espace, renforcés par

l’enfermement, la fatalité et la mort qui rôde renvoient aux thèmes chers à

Jean-Pierre Melville. Il y a certainement une part de Gustave Minda (Lino Ventura dans Le Deuxième Souffle, 1966), qui interprète un truand torturé par la

police française, dans la composition de Jean-Pierre Cassel. Savoir que Melville ( Jean-Pierre Grumbach de son vrai

nom) aurait pu être à la place de Jean-François (le réalisateur s’était engagé

très jeune dans la Résistance) donne une dimension troublante au plan. Sans

lyrisme et sans héros, le cinéaste dépeint un univers tragique à

rebours du ton hagiographique de La

Bataille du rail (René Clément, 1946), un univers dans lequel des hommes et

des femmes dotés d’un sens de l’honneur chevillé au corps, « courageux et

idéalistes, qui sans être des surhommes et avec leurs faiblesses, ont cherché à

leur petite échelle à enrayer la mécanique de mort des nazis et ranimer la

flamme nationale que l’on croyait éteinte depuis l’avènement de Vichy » (1). L’Armée des ombres (1969) est le

troisième volet que Jean-Pierre Melville consacra à la Résistance et à la

guerre après Le Silence de la mer (1947) et Léon

Morin, prêtre (1961). Mais en face de la violence allemande déployée contre

ces hommes de l’ombre, le spectateur ne peut s’empêcher de penser, en vain, à

la citation finale d’Anatole France qui clôt Le Silence de la mer : « Il est beau qu’un soldat désobéisse à

des ordres criminels ».

(1) L’Histoire fait son cinéma de Guillaume

Evin, Éditions de La Martinière, Paris, 2013, p.178

samedi 17 novembre 2018

Comment cambrioler un train chez Anthony Mann

Le

cambriolage du train est une figure imposée du western, d’autant plus

indispensable au genre que le premier western de l’Histoire du cinéma se nomme

justement Le Vol du grand rapide (The Great Train Robbery) réalisé par

Edwin S. Porter en 1903. Les variations autour de ce hold-up ferroviaire sont

nombreuses, mais ressemblent peu ou prou à celles que met en scène Anthony Man

dans L’Homme de l’Ouest (Man of the West, 1958).

1

Prenez

tout d’abord un groupe de trois malfrats qui cheminent, l’air de rien, dans une

rivière serpentant à travers la forêt (photogramme 1). Le panache de fumée qui

se détache dans l’arrière-plan signale l’arrivée imminente du train et nous

devinons que ces trois individus ne sont pas là par hasard. Nous ne savons

encore rien de ces desperados, mais nous les pressentons patibulaires , sans

scrupules et âpres au gain vite gagné.

2

Ce train justement, objet de toutes les convoitises, doit être bien choisi (photogramme 2). Le meilleur train, c’est celui bien entendu qui transporte des passagers, mais surtout l’argent fédéral pour payer les soldats et les employés stationnés dans cet Ouest encore sauvage. Il faut donc être extrêmement rigoureux dans les repérages des horaires, des sommes convoyées, du nombre de passagers à rançonner et surtout des lieux où le train doit faire provision d’eau et de bois pour alimenter le foyer et la chaudière de la locomotive. Quelques verres judicieusement payés dans un saloon de la ville de départ et des questions en apparence innocentes doivent permettre de délier les langues les plus rétives pour établir une stratégie sans faille.

Ce train justement, objet de toutes les convoitises, doit être bien choisi (photogramme 2). Le meilleur train, c’est celui bien entendu qui transporte des passagers, mais surtout l’argent fédéral pour payer les soldats et les employés stationnés dans cet Ouest encore sauvage. Il faut donc être extrêmement rigoureux dans les repérages des horaires, des sommes convoyées, du nombre de passagers à rançonner et surtout des lieux où le train doit faire provision d’eau et de bois pour alimenter le foyer et la chaudière de la locomotive. Quelques verres judicieusement payés dans un saloon de la ville de départ et des questions en apparence innocentes doivent permettre de délier les langues les plus rétives pour établir une stratégie sans faille.

3

Contrairement

à la croyance populaire, les attaques de train n’ont pas systématiquement lieu

lorsque le train est en marche. Au mieux, les truands l’abordent au moment d’un

virage particulièrement incurvé. Le ralentissement du train est alors

l’occasion pour les hors-la-loi de montrer leur talent de cascadeur en sautant,

à leurs risques et périls, de la croupe du cheval vers le marchepied d’un

wagon. Pour prévenir ces risques inhérents à la condition de bandit de grand

chemin, l’essentiel des actions violentes se déroulent donc lorsque le train

est à l’arrêt. Dans Man of the West,

le chargement du bois, inévitable en ces temps de traction à vapeur, est le

moment propice (photogramme 3).

4

Puis,

répondant à un signal lancé par un complice dans le train, trois brigands, préalablement

cachés sous un pont, s’élancent, colt à la main, en poussant des cris destinés

à tétaniser les infortunés voyageurs (photogramme 4). À priori, il n’est pas nécessaire

d’envoyer ad patres un ou deux de ces malheureux en raison de leur nécessaire

collaboration pour indiquer les endroits où se trouvent leurs biens les plus onéreux. L’objectif est donc

de les intimider pour qu’ils n’aient pas d’idées saugrenues, comme celle par

exemple de sortir un colt du fond d’une sacoche posée sous une banquette. Cet

inconscient n’aurait aucune chance de poursuivre son voyage en bonne santé.

5

Par

contre, vis-à-vis de l’agent fédéral, la méthode est quelque peu divergente

(photogramme 5). Tout dépend de la collaboration dudit agent. La surprise est

donc un élément fondamental de l’attaque. Ici, l’agent, armé d’une Winchester,

ne semble pas disposé à rendre les armes aussi facilement. Et voici le grain de

sable qui vient perturber un mécanisme bien huilé. Déterminé à sauver un argent

qui ne lui appartient pas, et n’écoutant que son courage, il se barricade, prêt

à faire le coup de feu et tenir le temps nécessaire pour que les forces de l’ordre

alertées arrivent à sa rescousse.

6

Si le

casse échoue comme ici, en raison de l’incompétence abyssale de nos malfrats plus

que par le courage d’un agent isolé, il importe de s’enfuir le plus rapidement

possible en n’oubliant pas de prendre en croupe le complice du train

(photogramme 6). Car la règle dans un gang qui se respecte est la solidarité,

l’empathie pour autrui. Il importe donc de mettre le plus de distance possible

entre les malfaiteurs et les forces de l’ordre qui ne tarderont pas à

intervenir. L’objectif est de chercher refuge dans une cabane isolée pour se

refaire une santé et préparer un nouveau coup qu’ils peuvent espérer,

cette-fois-ci, plus lucratif.

mardi 6 novembre 2018

L'adieu chez Clint Eastwood

Les

plans qui clôturent Pale Rider, le Cavalier

solitaire (Pale Rider, 1985) sont

empreints d’une mélancolie à la hauteur du lyrisme exacerbé dont fait preuve

Clint Eastwood dans son onzième long-métrage en tant que réalisateur. Vue de

dos, la jeune Megan Weeler (Sydney Penny, photogramme 1) fouille l’horizon de

ses yeux à la recherche de celui dont elle est tombée amoureuse, un énigmatique

prédicateur, surgi de nulle part, ayant fait irruption dans une communauté de modestes

chercheurs d’or, en lutte contre un riche propriétaire et exploitant, Coy LaHood,

qui veut, par tous les moyens, accaparer les terres qui échappent encore à son

contrôle. Ce schéma narratif de mineurs ou d’éleveurs indépendants face à des

barons du bétail ou à des compagnies minières, est l’un des thèmes classiques du western, qui

montre d’ailleurs, que la lutte des classes n’est pas une vaine expression au pays

du capitalisme triomphant : Shane

(L’Homme des vallées perdues de

George Stevens, 1953), La Porte du

Paradis (Heaven’s Gate de Michael

Cimino, 1980) ou encore Open Range de

Kevin Costner ( 2003) montrent cette

opposition frontale entre deux intérêts divergents à propos de l’occupation et

de l’exploitation de la terre. Ayant envoyé ad patres Coy LaHood et ses tueurs

à gages, le prêcheur, comme autrefois Shane (Alan Ladd) , choisit de

poursuivre, insaisissable et mystérieux, sa route vers les cîmes enneigées,

sous un ciel gris et vide, pour se fondre progressivement et définitivement dans

le lointain (photogramme 2). À la jonction de l’Homme sans nom des films de

Sergio Leone et du fantôme de L’Homme des

hautes plaines (High Plains Drifter,

Clint Eastwood déjà, en 1973), le cavalier reste sourd à l’appel désespéré de

Megan qui se tient loin derrière, devant ces montagnes aussi majestueuses

qu’inhospitalières et qui semblent l’avaler. « Je t’aime ! » dit-elle simplement

d’une voix dont l’écho se perd dans la blancheur de la vallée. Presque femme,

Megan exprime une sourde exaltation d’un sentiment contrarié. Assumant cet

amour impossible, elle projette son cri à la face du monde, à ces montagnes vides

qui envahissent la majeure partie de l’horizon pour mieux signifier la perte de

celui dont elle ne saura finalement rien, si ce n’est qu’il aura permis à la

petite communauté des chercheurs d’or de se libérer de l’emprise du tyran local.

Les tons froids des deux photogrammes contribuent à élargir encore l’espace

dans lequel évoluent les deux protagonistes qui se rejoignent néanmoins dans

une même solitude. L’absence de point de fuite interne à l’image contribue à

rendre plus aléatoire, à ce moment-là, la destinée de Megan et du prêcheur. Si la

première peut désormais mesurer ce qu’elle attend de la vie, le deuxième, une

fois sa mission accomplie, met un point final à ce que fut son passé, mais avec

devant lui un futur improbable. Filmée dans le cadre du chaînon Sawtooth (Idaho)

appartenant aux Montagnes Rocheuses, cette séquence dont le romantisme le

dispute à la grâce qui se dégage de Megan, est une des plus belles du cinéma de

Clint Eastwood.

mercredi 24 octobre 2018

L'hommage chez Peter Jackson

Peter

Jackson a toujours affirmé que c’est la découverte de la première version de King-Kong (Ernest B. Schoedsack et

Merian C. Cooper, 1933) qui a déterminé sa carrière de cinéaste. Effectivement

sa version de 2005 est un véritable hommage à l’œuvre originelle faisant écho à

ce premier grand mythe cinématographique incarné par une créature légendaire.

De multiples citations jalonnent le très long-métrage (3h21) jacksonien, comme

celle de la danse de la tribu offrant une jeune femme en sacrifice au dieu

Kong. Dans la version de 1933 (photogramme 1), sur une île inexplorée, perdue

au large de Sumatra, des hommes revêtus de peaux de gorille dansent autour

d’une victime sacrificielle sous les yeux du reste de la tribu et de son chef

au centre (Noble Johnson), reconnaissable à sa coiffe emplumée. Dans ce territoire

hostile et sauvage, et derrière une palissade en bois visible à l’arrière-plan,

règne un gorille gigantesque, un roi inaccessible et redouté dont la colère ne

peut être apaisée que par des offrandes humaines toujours renouvelées. Un abîme

prodigieux de temps immémorial et d’espace inhospitalier baigne ce rituel. Pleine

de solennité et teintée de religiosité, cette cérémonie païenne, consacre

l’union entre la tribu et son dieu. La jeune femme agenouillée et inquiète,

revétue de guirlandes de fleurs, est là pour répondre à l’appel du sang. Les

tambours et une musique extradiégétique dramatique font entendre un battement

régulier, lancinant jusqu’à la transe, évocateur d’un pouls effréné. Les danseurs

se balancent de gauche à droite et leurs mouvements cadencés sont accompagnés

par le son que font à intervalles réguliers leurs poings frappant leurs

poitrines à l’instar des grands primates cherchant à intimider leur adversaire.

Le noir et blanc confère enfin au plan une aura mystérieuse et fascinante renvoyant

au romans de Jules Verne (L’Île

mystérieuse, 1875) ou de Conan Doyle (le

Monde perdu, 1912). La même scène est reprise dans la version de 2005. Même

époque (les années 30), même musique,

mêmes danseurs, mais sans victime sacrificielle cette fois-ci, si ce n’est King

Kong lui-même, dans un singulier retournement de situation. Mais à l’inverse de

celle de 1933, cette danse n’est plus qu’une mascarade, un spectacle de

music-hall dans une grande salle de New-York, à destination d’un public avide

d’exotisme et de frayeur (photogramme 2). Des explorateurs ont capturé et

ramené King Kong aux États-Unis pour l’offrir, enchaîné, aux regards de tous.

Le corps affaissé et les bras maintenus en l’air à l’aide de solides chaînes,

Kong semble indifférent à ce qui se joue autour de lui. Les peaux de gorille

sont ici des costumes et les danseurs, des acteurs d’emprunt jouant un rôle. Le

mystère du rite primitif, cette aspiration à l’archaïsme, ont disparu et cette

reconstitution, forcément fausse, donne à voir une image pathétique, non pas du

grand singe, mais des personnages de pacotille qui s’agitent sur la scène et particulièrement

celui de Bruce Baxter (Kyle Chandler), l’explorateur au premier plan, revétu du

casque colonial, ramené à une véritable figure de mode. Sans innover par

rapport à la première version, Peter Jackson, en thuriféraire assumé de l’œuvre

de Schoedsack et de Cooper, approfondit le déracinement de King Kong, offert en

pâture à la rapacité et à l’âpreté au gain des hommes, des hommes voyeurs et incapables

de réaliser qu’ils ont commis un sacrilège en déportant le grand singe hors de

son environnement naturel.

lundi 15 octobre 2018

Le regard et le travelling vertical chez Anthony Mann

Ce

travelling vertical extrait de La Charge

des tuniques bleues (The Last

Frontier, Anthony Mann, 1955) est de toute beauté. Dans le photogramme 1,

et dans un espace bien découpé entre deux arbres, Gus (James Whitmore), un

éclaireur de la cavalerie américaine s’avance, seul, dans une clairière, à la

recherche du moindre signe qui pourrait révéler la présence d’Indiens hostiles.

Il précède un escadron de l’armée resté à l’arrière, qui n’attend qu’un signe

de sa part, pour lui permettre d’avancer en terrain découvert. Bien visible

entre ces deux arbres, sur ses gardes, chevauchant très lentement, ses yeux

scrutant inlassablement le couvert de la forêt, Gus ne sait pas, à ce moment

précis, ce que montre progressivement le travelling vertical qui accompagne

dans son ascension un autre éclaireur, Jed Cooper (Victor Mature), visible à droite du cadre en train de grimper le long

d’un tronc d’arbre, à plusieurs centaines de mètres de la clairière. Une fois bien installé sur une branche

(photogramme 2), Jed et le spectateur découvrent toute l’étendue de la menace :

des dizaines d’yeux scrutent Gus avec une attention redoublée. Le plan général

permet tout de suite d’évaluer la situation : des Sioux, couchés à même la terre, sont embusqués, prêts à fondre sur leurs proies. Bien cachés sous la voûte obscure que forment les grands arbres de la forêt, ils sont immobiles, silencieux, leurs armes

prêtes à entrer en action. Nous regardons donc Jed qui regarde les Indiens qui

regardent Gus et ce dernier ne voit rien. Ce triple regard sur l’éclaireur, qui

met en définitive le spectateur en situation de supériorité sur les autres

protagonistes de la séquence, donne toute sa richesse à ce mouvement de caméra.

La tension inscrite entre le premier plan (Jed), le deuxième plan ( les Sioux)

et le troisième plan (Gus) organise la puissance narrative de la séquence en

morcelant le drame : Jed doit prévenir son ami Gus, inconscient du danger,

alors que les Indiens attendent que celui-ci donne le signal à la troupe de

traverser sans risques cette clairière. Mais la présence dans le champ –

magnifié par le Cinémascope - de tous ces protagonistes traduit également une

dimension temporelle différente : les Indiens occupent manifestement cette

butte depuis un certain temps déjà, préparant minutieusement leur embuscade,

alors que Gus et Jed viennent à peine d’entrer en action. Les Sioux sont donc

en position de force, parce qu’ils sont d’une part plus nombreux et que, d’autre

part, ils font corps avec cet espace puisqu’ils semblent littéralement surgir

de terre. Déplacement de la caméra, profondeur de champ et violence latente sont

donc étroitement mélés. Refusant le hors-champ et plaçant tous les acteurs du

drame dans le cadre, Anthony Mann suggère donc l’idée d’un cheminement vers

l’inexorable : l’attaque des Indiens et l’anéantissement d’un escadron de

l’armée américaine.

dimanche 30 septembre 2018

La mort chez Sam Peckinpah

Chantre

d’une violence physique et formelle exacerbée (La Horde sauvage/The Wild

Bunch, 1969, Les Chiens de paille/Straw Dogs, 1971 ou encore Guet-apens/The Getaway, 1972), celui que l’on surnommait «Bloody Sam » montre dans cette séquence extraite de Pat Garrett et Billy le Kid (Pat Garrett and Billy the Kid, 1973) qu’il savait également, au

moment opportun, insuffler un romantisme et une poésie mélancolique à des

séquences comme celle de l’agonie du shérif Baker (Slim Pickens), très grièvement

blessé à la suite d’un gunfight. Se

tenant le ventre et à moité courbé sous la douleur, Baker se dirige

difficilement vers une rivière qui serpente à travers le désert du

Nouveau-Mexique. Alors que s’élève la chanson pleine d’amertume de Bob Dylan

(le sublime et de circonstance Knockin’ on

Heaven’s Door), et sous les yeux de sa femme, Madame Baker (Katy Jurado),

le shérif s’agenouille au bord de l’eau, conscient qu’il vit là ses derniers

instants. Les yeux grand ouverts, il regarde le désert et la blancheur

déclinante du soleil qui recouvre les contours monotones de la plaine. Le ciel

bas, lourd et déprimant assombrit subitement l’environnement, alors que sa main

droite tente vainement de tarir le flot de sang qui s’écoule de sa blessure.

Mais sa vie s’en va aussi sûrement que coule la rivière vers cette ligne

d’horizon trouée d’ombres vertes. Derrière lui, filmée en contre-plongée, et

comme tenue à distance par une crainte de violer l’ultime intimité de son mari,

sa femme ne peut retenir ses larmes. À l’inverse du rôle d’Helen Ramirez, une

femme d’affaire fière et indomptable, qu’elle tenait dans Le Train sifflera trois fois/High

Noon (Fred Zinnemann, 1952), Katy Jurado donne au personnage de Madame

Baker une dimension élégiaque et crépusculaire. Son visage accablé de chagrin

n’exprime plus qu’une insondable et indicible désespérance qui contraste avec

l’harmonie de cette nature idyllique. Le mari et l’épouse se rejoignent dans

une souffrance muette, l’un le regard perdu vers un hors-champ connu de lui

seul, et l’autre cherchant à prolonger ces instants pour qu’ils restent

imprimés de manière indélébile dans sa mémoire. Sam Peckinpah filme Pat Garrett et Billy le Kid , comme une

tragédie, dans laquelle « il fait ce que ce que Nagisa Oshima a fait au

Japon : regarder la mort en face, comme le seul moment qui le mérite

vraiment, un moment plein de transcendance, de désespoir, qui met l’homme face

à l’absolu » (1). Mais ici, il n’y a pas l’immolation ou le suicide collectif de

la bande de Pike Bishop face à l’armée mexicaine du général Mapache ( La Horde sauvage), mais un homme seul, apaisé,

nostalgique de son temps révolu, qui s’apprête à franchir le Styx.

(1) Sam

Peckinpah, ouvrage dirigé par Fernando Ganzo, éditions Capricci, 2015 p.6

mardi 25 septembre 2018

Le montage chez Sam Peckinpah

Major Dundee (Sam Peckinpah, 1965) est un film en partie renié par son réalisateur puisque celui-ci souhaitait que son nom soit retiré du générique (1), en particulier en raison de très importantes coupes réalisées au montage par le producteur Jerry Bresler. L’une de ses coupes concernait précisément ce que nous ne faisons qu’entrevoir au moment du pré-générique. Le film s’ouvre en effet, sur la première page d’un journal dont le texte est lu par une voix-off. L’action se passe au Nouveau-Mexique en 1864 alors que la guerre de Sécession fait rage, très loin, dans l’Est des États-Unis. À la tête d’un groupe de 47 Apaches, Sierra Charriba sème la terreur de part et d’autre de la frontière américano-mexicaine délimitée par le Rio Grande. Pour introduire son troisième film, après The Deadly Companions (1961) et Coups de feu dans la Sierra (Ride the High Country, 1962), Sam Peckinpah a filmé le massacre de tout un détachement de la cavalerie américaine ayant fait halte dans un ranch ainsi que tous les civils qui s’y trouvaient. Rien ne subsiste de ces images, détruites par un producteur désireux de ne pas retarder l’apparition des acteurs principaux (Charlton Heston et Richard Harris). Pourtant, cet épisode sanglant garde toute sa puissance au moment où brûle la première page du journal. Comme si la pellicule elle-même s’embrasait au contact des flammes, la destruction progressive de la page nous montre en fait l’épilogue de l’attaque du ranch avec des cavaliers apaches abandonnant les lieux, en laissant aux vautours des corps mutilés gisant sur le sol par dizaines. Élément néanmoins intradiégétique, le massacre reste ainsi dans un hors-champ qui décuple sa puissance dramatique. Le spectateur ne peut qu’imaginer l’irrésistible charge au grand galop des Apaches fondant sur leurs proies, les hurlements sauvages mélés à l’odeur de la poudre, les volées de flèches frappant les soldats avant que ceux-ci n’aient eu le temps d'armer le chien de leur fusil ou d’obéir à des ordres devenus inaudibles dans le vacarme infernal des cris et des hennissements, les corps tombant en vrille dans la poussière rouge avant d’être scalpés, et la vaine résistance de quelques-uns rapidement submergés par la horde sauvage sentant le parfum ennivrant de la victoire. Ce n’est donc que le pillage du ranch que nous voyons au fur et à mesure que la page se consume. Sierra Charriba en personne finit par apparaître sur son cheval, menaçant, alors qu’à l’arrière la tourmente et la frénésie du combat ont laissé la place à un silence sépulcral recouvrant les restes du ranch. L’incandescence de l’image, associée à la violence de la séquence ne peuvent manquer de renvoyer aux propres relations volcaniques qui existaient entre Sam Peckinpah, un auteur intransigeant, et son producteur qui, aux États-Unis, a le contrôle total du montage final: Major Dundee est ainsi amputé de 122 minutes par rapport au premier métrage qui faisait plus de 4 heures, pour arriver en 1965 à une version de 116 minutes. La version restaurée en 2005 de 136 minutes rendra (un petit peu, mais sans l’attaque du ranch) justice à son réalisateur décédé en 1984.

(1) Sam Peckinpah, un réalisateur dans le

système hollywoodien des années soixante et soixante-dix de Gérard Camy, L’Harmattan,

Champs visuels, 1997, p.42

dimanche 23 septembre 2018

L'amour et la haine chez Elia Kazan

Elia

Kazan, dans Un tramway nommé Désir (A Streetcar Named Desire, 1951 d’après

une pièce de théatre de Tennessee Williams), nous plonge dans la furie et la

violence des pulsions humaines, en mettant en scène des personnages constamment

au bord du gouffre. Mitch (Karl Malden, à droite des deux photogrammes), le meilleur

ami de Stanley Kowalski (Marlon Brando) est tombé follement amoureux de Blanche

DuBois (Vivien Leigh, à gauche des deux photogrammes), la sœur de Stella (Kim

Hunter), épouse de Stanley. Héritière ruinée, nymphomane et mythomane, professeur

renvoyée de l’école dans laquelle elle travaillait pour avoir fait des avances

à un élève mineur, responsable du suicide de son mari, Blanche est une femme au

bord de la folie, une névrosée aussi pathétique qu’exaltée, qui vient vivre

chez sa soeur dans le Vieux carré français de La Nouvelle-Orléans. Désoeuvrée

et toujours en quête d’un verre d’alcool, elle cherche constamment le regard

des autres, accapare la parole et l’espace du taudis dans lequel vivent sa sœur

et son beau-frère, tente d’exister pour oublier son passé sulfureux, et finit

par séduire Mitch, qui ne demande que cela d’ailleurs, lui qui reste aveuglé

par son désir de vivre une histoire amoureuse. Mais cette idylle ne dure qu’un

temps. Informé par Stanley du passé et de la véritable psychologie de Blanche ,

Mitch cherche à briser l’envoûtement en la confrontant à ses mensonges. Le

regard qu’il pose sur Blanche traduit autant la haine que l’indécision qui

continue de l’habiter. Sous une ampoule dénudée irradiant la pièce d’une lumière

blafarde, il la saisit violemment, la pousse et l’accule contre un mur. Tout en

maintenant fermement le corps de Blanche de sa main gauche, il serre de sa main

droite, le visage de celle qui ne se débat plus. Tout se joue, en effet, sur

les visages et les corps, filmés en plans rapprochés. Aux yeux hallucinés de

Mitch qui tentent de déchirer le voile et de percer les pensées de celle qu’il

a cru aimer, répondent la supplication muette et la prostration de Blanche. La

violence de la confrontation met à nu les caractères, révélant cette part d’ombre

autodestructrice qu’ont la plupart des personnages du cinéma d’Elia Kazan (

Lonesome Rhodes dans Un Homme dans la

foule ou encore Bud Stamper dans La

Fièvre dans le sang ) et des pièces de théatre de Tennessee Williams (

Brick Pollitt dans La Chatte sur un toit

brûlant ou Catherine Holly dans Soudain l’été dernier). De manière vertigineuse, l’amour et la haine

se conjuguent dans un chaos émotionnel qui submerge la moiteur de la nuit

louisianaise. En 1952, la composition de Karl Malden a été récompensée par

l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et celle de Vivien Leigh par l’Oscar

de la meilleure actrice. Les graves crises bipolaires dans lesquelles cette

dernière se débattait à cette époque ne font que rendre plus troublante son

extraordinaire immersion dans le rôle d’une femme du Sud des États-Unis qui aurait

pu être une Scarlett O’Hara (Vivien Leigh déjà dans Autant en emporte le vent de Victor Fleming, 1939) qui ne se serait

jamais remise du départ de Rhett Butler (Clark Gable) et de sa fameuse réplique

assassine « Frankly my dear, I don’t give a damn » (« franchement ma chère, je

n’en ai rien à faire ») en réponse à la supplique désespérée de la jeune femme, « Where

shall I go ? What shall I do ? » (« Ou irai-je

? Que ferai-je ? » ).

S'abonner à :

Commentaires (Atom)