2

Sur Wall Street à New-York, à quelques mètres de la

Bourse, avec sa colonnade rendue encore plus impressionnante par la

contre-plongée de la caméra, Federal Hall a été le berceau de la vie politique

américaine. C’est en ces lieux[1],

en 1785, que se sont réunis, au lendemain de la guerre d’Indépendance et avant

de s’installer à Philadelphie puis définitivement à Washington, les premiers

gouvernement et Congrès de la jeune histoire des États-Unis. La statue de

George Washington, à droite du cadre (photogramme 1), rappelle également que

c’est ici que celui-ci prononça en tant que Président, son discours

d’investiture le 30 avril 1789. Ce bâtiment austère et imposant, se dressant

comme une ombre menaçante au sud de la ville, semble écraser la scène qui se

déroule au niveau de la rue.

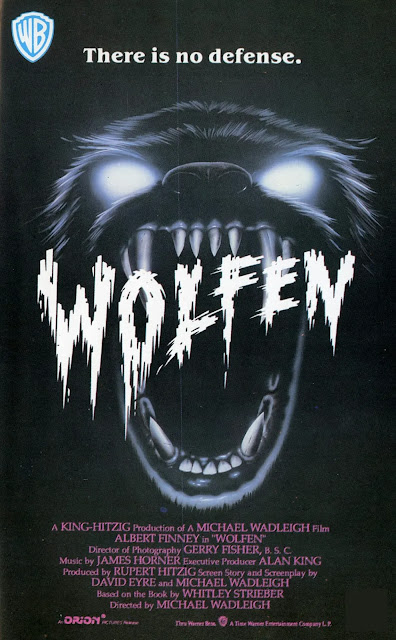

Une meute de loups menaçants vient de surgir de l’obscurité. L’un deux s’est élancé sur le capot d’une voiture dans laquelle le commissaire de police Warren (Dick O’Neill) vient de se réfugier (photogramme 1), alors qu’un autre, toute fourrure hérissée et canines agressives découvertes, s’est immobilisé sur le péristyle de l’édifice (photogramme 2), prêt à une attaque prédatrice. Venus du quartier délabré du Bronx dans lequel ils ont élu domicile, ils rôdent sur ce territoire new-yorkais en égorgeant tous ceux qui ont le malheur de s’approcher d’une église en ruine utilisée comme repaire. Ne faisant aucune distinction entre les clochards et les ivrognes errant dans le ghetto et dont les cadavres lacérés sont découverts sous les gravats des immeubles en cours de destruction, à l’instar du corps déchiqueté d’un riche promoteur immobilier de Manhattan impliqué dans la rénovation du Bronx gisant, aux côtés de celui de sa femme et de son garde du corps, dans le jardin de Battery Park au sud de Manhattan, ces loups tuent pour que leur territoire reste inviolé. Ils tuent autant pour se protéger que pour se nourrir, tout en incarnant la mauvaise conscience des descendant des premiers colons qui les avaient éradiqués au XIXe siècle, au même titre que les communautés amérindiennes qui vivaient si bien en symbiose avec les canis lupus qu’ils en avaient fait un animal-totem. Ces communautés, autrefois libres et souveraines, mais toutes deux victimes de la modernité, opposent à la civilisation actuelle le monde sauvage d’avant la conquête, d’avant l’arrivée de l’homme blanc et de sa rage destructrice vis-à vis de tout ce qui se trouvait en travers de sa route. Loups et Amérindiens, devenus les fantômes des États-Unis, peuplent désormais les espaces déshérités des grandes villes, à la périphérie de la multitude amnésique de sa propre histoire. En choisissant, enhardis par l’odeur du sang, de pénétrer le cœur originel de la démocratie américaine, les loups défient donc l'histoire d'un pays qui s'est construit dans la violence et le sang. Dans Wolfen (1980), Michael Wadleigh fait de ces apparitions spectrales le retour d’un refoulé culpabilisateur dont l’Autre (l’homme et l’animal) n’est que le miroir dans lequel l’Amérique peine à refléter sa part sombre.

À la lisière du fantastique, du thriller et de la

parabole politique, le film emprunte encore à l’esprit du Nouvel Hollywood, en

ce sens qu’il décrit à la manière de William Friedkin (French Connection,

1974) un New-York profondément inégalitaire, gangrené par la ségrégation

urbaine et ses inégalités sociales. Au moment où le cinéma reaganien et sa

bonne conscience vont prendre leur envol, Wolfen fouaille encore la

plaie en faisant un parallèle entre l’éradication des loups et celle des

peuples amérindiens dont les descendants, comble du paradoxe, alors qu’ils

avaient été chassés de leurs terres, se retrouvent à construire, entre ciel et

terre, les gratte-ciels et les ponts d’une Amérique qui les avait rejetés.

[1]

En fait, le bâtiment d’origine fut détruit en 1812 puis reconstruit pour servir

tour à tour de bureau des douanes, d’Hôtel de Ville et depuis 1972 de musée.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire