« Tout près du camp, le commandant a sa villa,

où sa femme contribue à entretenir une vie familiale, et quelquefois mondaine,

comme dans n’importe quelle autre garnison. Peut-être seulement s’y

ennuie-t-elle un peu plus : la guerre ne veut pas finir ». Ces phrases

extraites du texte inoubliable rédigé par Jean Cayrol et narrées en voix off

par Michel Bouquet dans Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955) renvoient,

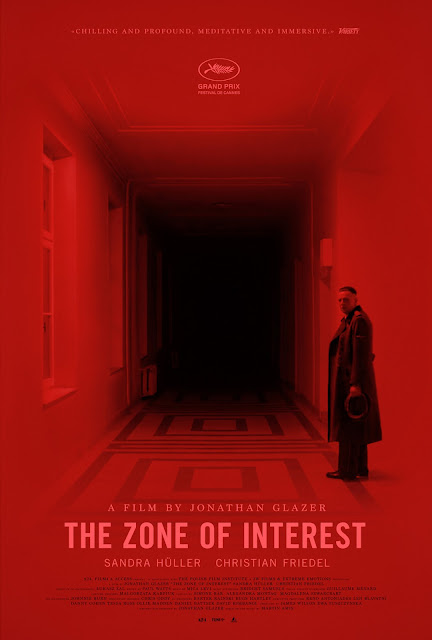

comme un écho mortifère traversant les décennies, au film La Zone d’intérêt

(The Zone of Interest, Jonathan Glazer,2023) mettant en scène une

famille nazie vaquant à ses activités quotidiennes dans une maison champêtre située

à la périphérie d’Auschwitz-Birkenau, et dont le père n’est autre que Rudolph Hoess

(Christian Friedel), le commandant de ce camp de concentration et

d’extermination.

Cela fait maintenant quelques années que cet

homme est entré dans la nuit et l’ignominie, particulièrement depuis qu’il est

devenu commandant d’Auschwitz-Birkenau le 1er mai 1940. Cette

promotion ne relève en rien du hasard, puisqu’il était manifestement prédestiné

à ce poste. Nazi convaincu et assumé depuis 1922, arrêté et incarcéré en 1924 pour

le meurtre d’un militant communiste, entré dans la SS en 1934, d’une obéissance

confinant à la servilité vis-à vis de sa hiérarchie, Hoess a été repéré par

Himmler pour organiser méthodiquement et scientifiquement l’extermination de millions

de déportés dans un camp qui résume à lui seul l’abîme totalitaire et

génocidaire.

Avec tout

le naturel et le détachement qui conviennent à un tortionnaire zélé, sans état

d’âme, ni conscience, d’une banalité consternante, ce gardien de la pureté de

la race pense pourtant agir en homme moral puisqu’il faut à n’importe quel prix

protéger la communauté allemande de tous les corps étrangers, juifs, slaves,

homosexuels, tziganes, qui la menacent. De passage à Berlin, après une longue

journée de réunions, il vient de quitter son bureau pour descendre les marches

de l’escalier d’un bâtiment gouvernemental vide, plongé dans une semi-obscurité.

Soudain, et à plusieurs reprises, il s’arrête, se courbe en avant, pris de

violents haut-le-cœur, saisi d’une irrépressible envie de vomir qu’il ne

parvient pas à maîtriser. Au contraire de son esprit verrouillé, incapable

d’éprouver la moindre émotion, la moindre culpabilité, ses organes viciés, eux,

soulignent l’abjection de sa fonction dans le déroulement de l’Holocauste. Quand

le malaise devient insurmontable, quand l’horreur enfouie au plus profond de sa

chair cherche son chemin, le corps de Hoess dégurgite une bile dont les traces

maculent le sol et les marches de l’escalier. Il vomit parce que son estomac ne

supporte plus les ondes de choc résultant du meurtre de masse, des cris de

terreur de celles et ceux qui entrent dans les chambres à gaz, des odeurs de la

chair et des cheveux qui brûlent. Ne serait-ce que pour quelques instants, Hoess,

le monstre bureaucratique, l’employé modèle d’une usine de la mort, doit lutter

contre le vertige métaphysique du néant. Ce n’est même plus un compromis entre

l’âme et le corps, mais une dichotomie nette, tranchée, entre une conscience

sans conscience et la normalité d’un organisme qui réagit aux agressions

extérieures. Quand la moralité a sombré depuis

longtemps dans les abîmes de la dégénérescence de l’âme, seul ces déjections expriment

la violence des crimes abjects que cet être médiocre a perpétrés.

Filmer la Shoah a toujours été une gageure pour

les cinéastes. Comment montrer le cœur de l’enfer, de l’Holocauste, sans tomber

dans le voyeurisme ou la complaisance ? Gillo Pontecorvo s’était attiré jadis les

foudres de certains critiques français comme Jacques Rivette[1] ou Jean-Luc Godard à la

suite de son travelling dirigé vers le cadavre d’une déportée accrochée à des

barbelés d’un camp de concentration (Kapo, 1961). De la même façon, Steven

Spielberg s’était vu reprocher par un autre critique, Louis Skorecki[2], de transformer

l’Holocauste en spectacle, particulièrement avec la scène de la douche à

Auschwitz (Schindler’s List, 1993). Depuis 1985, Claude Lanzmann avec Shoah

ne cesse de dire, avec ses neuf heures de projection constituées exclusivement

de témoignages recueillis quarante ans plus tard, que seule cette manière de

filmer prévaut pour éviter toute reconstitution et toute dramatisation

forcément factice. Laszlo Nemes, dans Le Fils de Saul (2015) avait

pourtant contredit avec force cet oukaze maintes fois renouvelé en mettant en

scène, au plus près, le membre d’un Sonderkommando chargé d’accueillir les

déportés, de les pousser à se déshabiller, avant de les accompagner vers la

chambre à gaz, puis, une fois les portes refermées, de récupérer leurs effets

personnels avant de sortir les cadavres, le gaz ayant fait son œuvre de mort,

pour les envoyer dans les fours crématoires. Rien ne se voit, ou à peine, mais

tout s’entend dans ce cauchemar hurlant. Avec son film, Jonathan Glazer montre, à son tour, qu’il est encore possible,

en rejetant toute l’horreur concentrationnaire au-delà du mur qui ceinture la

maison familiale, de filmer autrement la Shoah.